《水浒传》里鲁智深倒拔垂杨柳的场景,至今读来仍让人拍案:相国寺菜园里,乌鸦在柳树上聒噪,扰了鲁智深和泼皮们喝酒,他嫌费事,竟“脱下僧衣,露出脊背上花绣,走到树前,把腰一趁,将那株绿杨树带根拔起,惊得众泼皮“一齐拜倒在地”。

这般神力在现实中可能吗?真有人能拔掉一棵大树吗?

要算清这股力量,得先看那棵柳树的“家底”。原著说这是“一株绿杨树”(民间常将柳树称杨树),能让乌鸦筑巢,应是成年大树。按宋代常见的柳树来看,树干直径约30厘米,高10米左右,树冠枝叶重约200公斤,树干本身重约500公斤,加起来近700公斤。

更关键的是根系——柳树根系发达,主根深入地下1-2米,须根在土壤中盘根错节,与泥土的摩擦力极大。植物学家曾测算,一棵这样的柳树,要从土壤中拔起,需克服两部分力:一是树木自身重量(约700公斤),二是根系与土壤的摩擦力(至少3吨),合计需4吨以上的拉力。

这是什么概念?现实中,人类极限力量与之相差甚远。世界举重冠军挺举纪录约260公斤,即便是最强壮的大力士,能拉动的重量也难超1吨。现代挖掘机的铲斗拉力通常在5-10吨,刚好能勉强拔起这类柳树——也就是说,鲁智深的力量得抵得上半台挖掘机,这在现实中绝无可能。

但在施耐庵的笔下,本就不是为了写“物理题”。倒拔垂杨柳的夸张,是为了让鲁智深的“神力”立起来。此前他拳打镇关西,三拳打死屠夫,已显勇猛;如今拔树,更是将“力”推向极致。

这股力量里,藏着他的性格:嫌乌鸦聒噪便拔树,遇泼皮挑衅便折服,做事全凭性子,却又自带侠义——他拔树不是为了炫耀,只是“图个清静喝酒”,这份随性与豪迈,让“花和尚”的形象瞬间鲜活。

细看原著,这类“超现实”描写早有铺垫。武松景阳冈打虎,赤手空拳打死吊睛白额虎,现实中即便壮汉也难做到;李逵沂岭杀四虎,凭一把朴刀连杀子母四虎,更属夸张。这些情节的核心,不是讲“可能性”,而是借超凡力量凸显英雄气概。

从文学角度看,倒拔垂杨柳的细节极妙。柳树本是柔物,却被鲁智深硬生生拔起,刚柔对比间,更显其力大无穷;泼皮们“都拜倒在地,只叫‘师父非是凡人,正是真罗汉’”,借旁人反应烘托其神威,让这一幕不仅有力量感,更有江湖人对“强者”的敬畏。

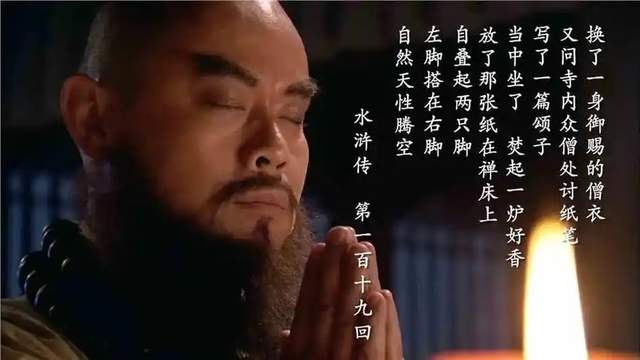

而鲁智深拔树后,“把树往地下一栽,洗了手,穿了衣裳,叫道:‘俺们再吃酒去。’”轻描淡写的收尾,更显其神力在身却毫不在意的洒脱,与他“酒肉穿肠过,佛祖心中留”的行事风格浑然一体。

文学之妙,正在于夸张处见真性情。鲁智深倒拔垂杨柳违背物理法则,但读者不觉荒诞,反觉快意。因这“不可能的神力”,恰是市井对正义的极致想象。正如清代评点家所言:“不拔杨柳,何显吾胸中块垒?”

免责声明:文中部分内容、图片来源于网络,如有版权问题请联系作者删除!

评论列表