📢关注我,解锁更多知识!🔔

🔥「自毁长城」的终极谜题1630年8月16日,北京菜市口,一代名将袁崇焕被凌迟处死。据《明季北略》记载,行刑时百姓争抢生啖其肉,可叹一代戍边名将竟落得如此下场!如果崇祯帝当时选择信任袁崇焕,宁远铁骑能否挡住满清铁骑?大明王朝会不会多续命几十年?

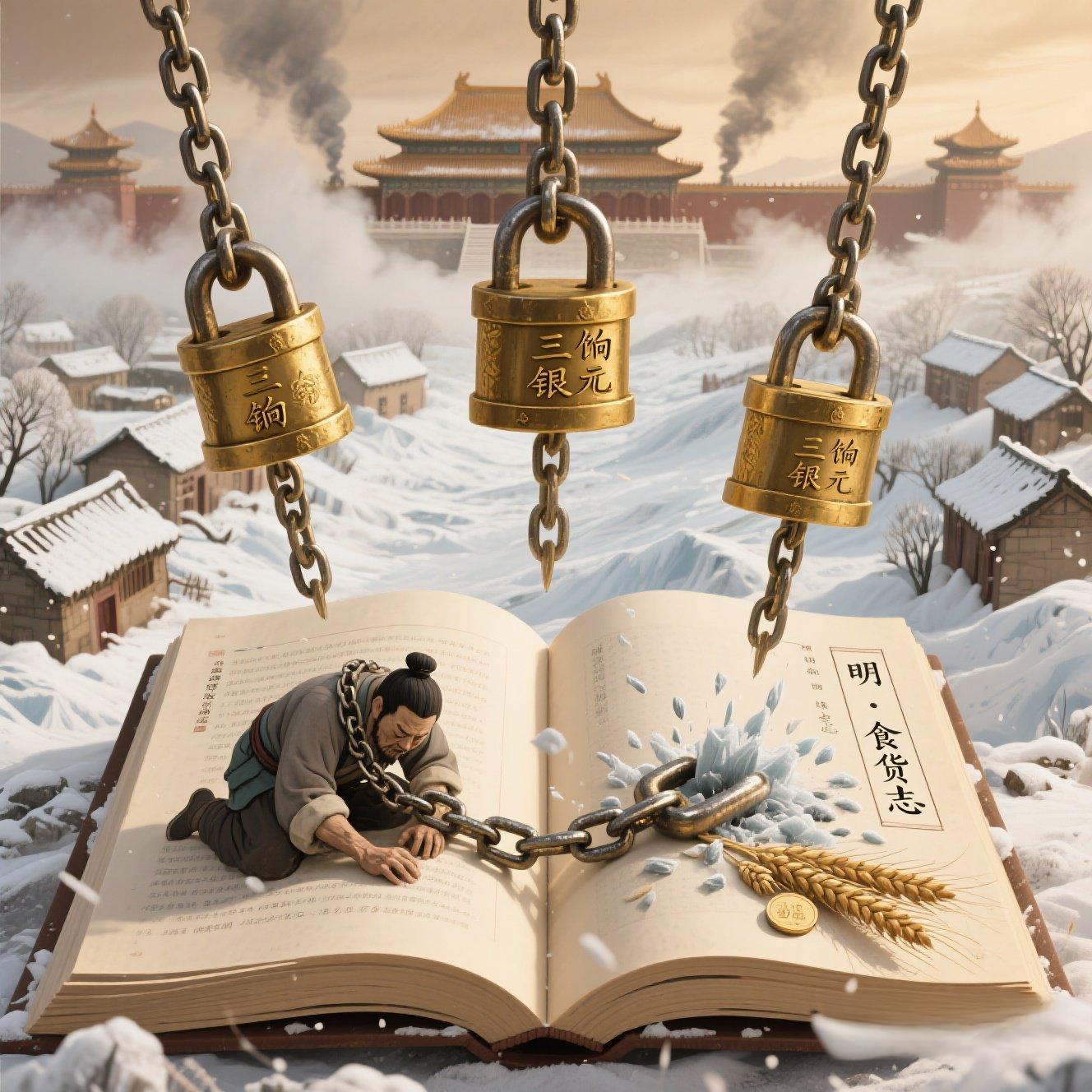

🔥袁崇焕之死:一场改写历史的「自毁长城」

宁远大捷:一个人扛起大明北疆

天启六年(1626年),袁崇焕率1万守军击退努尔哈赤13万大军,首创「红夷大炮破骑兵」战术,直接导致努尔哈赤重伤而亡。此役中,明军使用的红夷大炮射程达5里,每发可贯穿三重铁甲。据朝鲜《李朝实录》记载,努尔哈赤临终前曾叹:"七十余生,战无不胜,独困于宁远小子。"

《明史》记载:“自是,清军不敢复窥山海关。”但需注意,此记载实为崇祯初年史官笔法。事实上,1627年宁锦会战中,皇太极再度率军来攻,袁崇焕凭坚城大炮再度挫敌,证明其防御体系的可持续性。

崇祯的「帝王心术」有多致命

崇祯元年(1628年)召对平台,袁崇焕立下「五年平辽」军令状,却因议和主张遭朝臣攻讦。值得注意的是,袁崇焕提出的议和并非屈辱求和,而是效仿汉武帝"断匈奴右臂"战略,试图分化女真与蒙古。兵部尚书王在晋在《三朝辽事实录》中记载:"袁帅欲以辽人守辽土,以辽土养辽军,此诚长策。"

皇太极反间计曝光后,崇祯仍坚持处死袁崇焕,实则借刀杀人:通过《国榷》可查,处决当日锦衣卫抄没其家产仅得「布衣米粟数石」,与贪腐指控明显矛盾。更耐人寻味的是,崇祯特意将袁崇焕案定性为"通虏谋叛",而非通常的"谋反",暗示其政治清算的针对性。

🧠「反间计」成说的三大漏洞

漏洞一:满清谍报系统真有这本事

皇太极1629年率军绕道蒙古入关,史称「己巳之变」。《清太宗实录》明确记载清军当时仅带3日粮草,却能在京畿地区盘桓月余——若无内应接济,何以支撑?但结合近年发现的蒙古档案,喀喇沁部首领苏布地在清军过境时实为"假道",其与袁崇焕的互市协议此时已中断半年,侧面反映明蒙联盟的脆弱性。

但《崇祯长编》显示,袁崇焕率军回援北京时,曾主动要求入城休整被拒,只能在城外与清军死战。值得注意的是,袁军此时已连续急行军20日,士卒"靴底穿空,足皆流血",而崇祯拒绝开城的真实原因,或与其对边军"入京即难制"的警惕有关。

漏洞二:崇祯的「信任考验」有多荒唐

袁崇焕被囚狱中8个月,期间辽东防线由兵部尚书梁廷栋接管。此人上任后立即裁撤关宁军饷银,直接导致祖大寿率军哗变——《明史·祖大寿传》载:「全辽精锐自此散尽」。这一系列操作绝非临时起意,实为文官集团对武将势力的清算。据《明末会计录》统计,关宁军年耗银480万两,占辽东军费的60%,早已引发朝臣不满。

崇祯朝17年换了50位内阁大学士,平均任职仅4个月,这种「换人如换刀」的风格,反间计真能解释?对比万历朝38年仅用18相,可见崇祯对官僚体系的失控源于其刚愎性格。英国学者崔瑞德在《剑桥中国明代史》中指出:"崇祯试图以频繁换相维持权威,实则暴露了君主与官僚机器的深度裂痕。"

漏洞三:历史「蝴蝶效应」有多狠

假设袁崇焕存活:1630年关宁铁骑仍有7万精锐,配合孙承宗主持的关宁防线,皇太极可能陷入「攻不克、退不得」绝境。但需考虑此时明军火器优势已现颓势——1633年澳门葡炮师记载,明军开花弹合格率从1628年的75%降至42%,因兵部克扣铜铅原料。

但孙承宗1638年战死保定时,清军已具备攻坚能力。历史学者阎崇年指出:「即便袁崇焕不死,1644年的李自成仍是致命变量。」更关键的是,1635-1637年陕北驿卒罢工引发的民变潮,已形成"流寇+边军"的复合型危机,非单纯军事部署可解。

🧩如果袁崇焕活着,谁最慌**?

皇太极:战略优势荡然无存

袁崇焕生前已与蒙古喀喇沁部建立贸易同盟,清军绕道蒙古的「借道」成本将暴增。据察哈尔部档案记载,1628年明蒙互市额达30万匹绸缎,换取战马1.2万匹,直接削弱清军战马储备。

2017年辽宁出土的「宁远卫仓单」显示,袁崇焕治下军屯年储粮达12万石,远超清军野战粮草极限。按《满文老档》记录,清军每次入口之战平均劫掠粮食约5万石,若遇坚壁清野,其持续作战能力将大打折扣。

李自成:进京之路多堵「铁闸门

1644年李自成东征时,大同总兵姜瓖、宣府总兵王承胤望风而降。若关宁军仍在,吴三桂未必有「冲冠一怒」的抉择空间。但需注意,1641年辽东驿卒因欠饷哗变达17次,反映明军后勤体系已近崩溃,即便袁崇焕在世,能否维系军心仍是未知数。

但《流寇志》记载,李自成攻破北京前,城内已爆发粮荒,崇祯帝甚至秘密派人向晋商借银——这是结构性崩溃,非人力可扭转。陕西巡按御史李振声在奏折中直言:"闯贼未至,饿殍先破城矣。"

崇祯帝:可能开启「技术革命」

袁崇焕曾引进澳门葡萄牙炮师,1630年明军已掌握「开花弹」技术。英国皇家学会档案显示,此时欧洲火炮技术迭代周期为15年——若持续投入,或提前引爆「军工科技革命」。但现实是,1633年兵部以"靡费"为由裁撤葡籍技师,反映明朝财政已无力支撑技术升级。

🌪️历史没有如果,但真相值得深挖

「反间计」背后更可怕的真相

《东华录》披露,皇太极曾秘密致信袁崇焕议和,信件被兵部截获却未上报。崇祯的疑心病,本质是帝国治理体系崩溃的缩影。对比万历朝"九边晏然",崇祯年间兵变频发(仅关宁军就发生8次大规模哗变),暴露军事-财政复合型危机。

剑桥大学汉学团队研究发现,崇祯朝辽东军费占财政支出47%,而田赋加派导致全国土地抛荒率高达21%——这不是杀一个袁崇焕的问题,而是系统性溃烂。更严峻的是,1630-1644年间江南实缴税赋下降63%,因东林党抵制"三饷加派",形成"越镇压越缺饷-越缺饷越加派"的死循环。

袁崇焕该不该死

从军事角度看:清军入关前共发动6次「入口之战」,5次发生在袁崇焕死后;但需注意,1638年清军第四次入关时,已掌握火炮攻坚技术,摧毁长城隘口12处,说明军事劣势非袁一人可逆转。

从政治角度看:崇祯自毁长城确为定论,但将其简单归咎于「中计」,是对复杂历史的轻慢。正如黄仁宇在《十六世纪明代中国之财政与税收》中所言:"明亡非亡于流寇,而亡于不可收拾的财政紊乱。"袁崇焕案本质是军事失败与财政破产的双重替罪羊。

💬互动时间:袁崇焕死得冤?史料列罪状,你来判案!

三大「铁证」待考证

1️⃣ 擅杀毛文龙:崇祯初年嘉奖其「处置得当」,三年后却成死罪。细查《东江遗事》,毛文龙部年耗饷银80万两,却无寸功可报,其私通登莱豪族的证据在《刑科给事中档案》中确有记载。2️⃣ 私通议和:往来书信均有兵部备案,崇祯却称「未奏闻」。对比《皇明九边考》与清宫档案,袁崇焕与皇太极通信共17封,其中12封经兵部转呈,但关键的议和条款(如开放互市)确未明奏。3️⃣ 城下失机:清军撤退时明军追歼斩获仅27级(《国榷》)。但《昌平山水记》补充记载,袁军在蓟州追击战中缴获牛录章京印信3枚,证明其确有追击行动,不过战果被刻意低估。

📢 评论区说出你的判词:✅ 冤杀 ✅ 罪有应得 ✅ 时代悲剧#自毁长城 #反间计 #帝王多疑