在我们熟知的历史叙述中,阿道夫·希特勒是战争的发动者、极权的象征,但鲜有人知道,在他成为“元首”之前,他曾是一个怀揣画家梦想的青年。

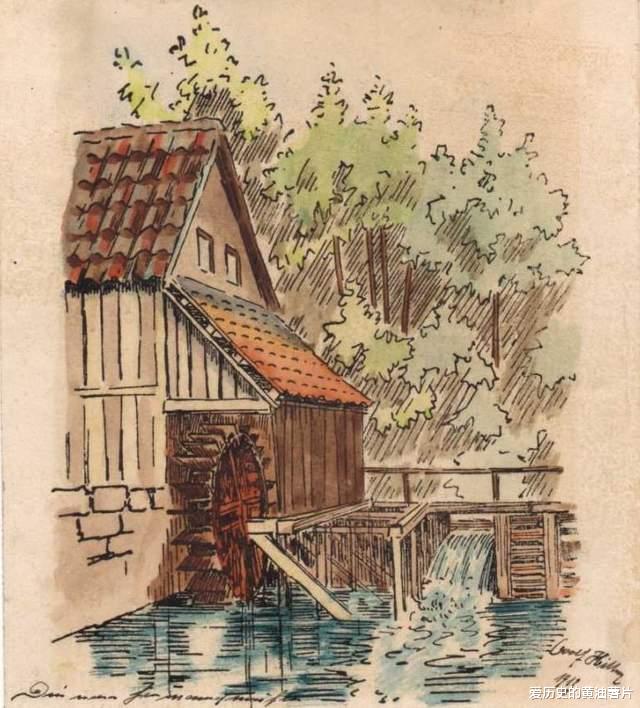

他画过风景、水彩建筑、街头小景,甚至一度靠售卖明信片为生。

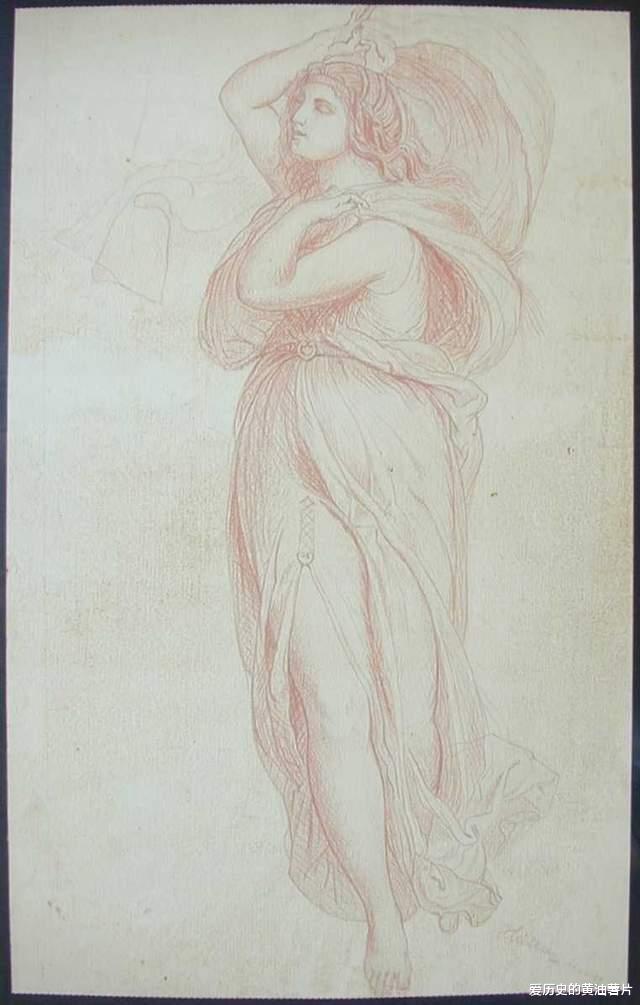

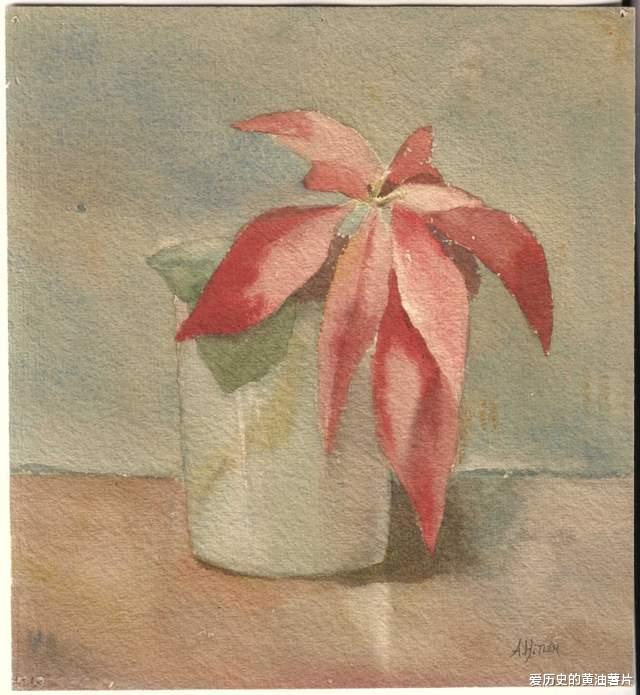

注:文章中的画作均为希特勒的作品。

1907年和1908年,18岁的希特勒先后两次报考奥地利维也纳美术学院,希望成为一名专业画家。然而,学校认为他“缺乏人物绘画的才能”,将他拒之门外。

尤其是第二次落榜,对他打击极大。据记载,他在那段时期精神状态低落,甚至断绝了与亲人朋友的联系。

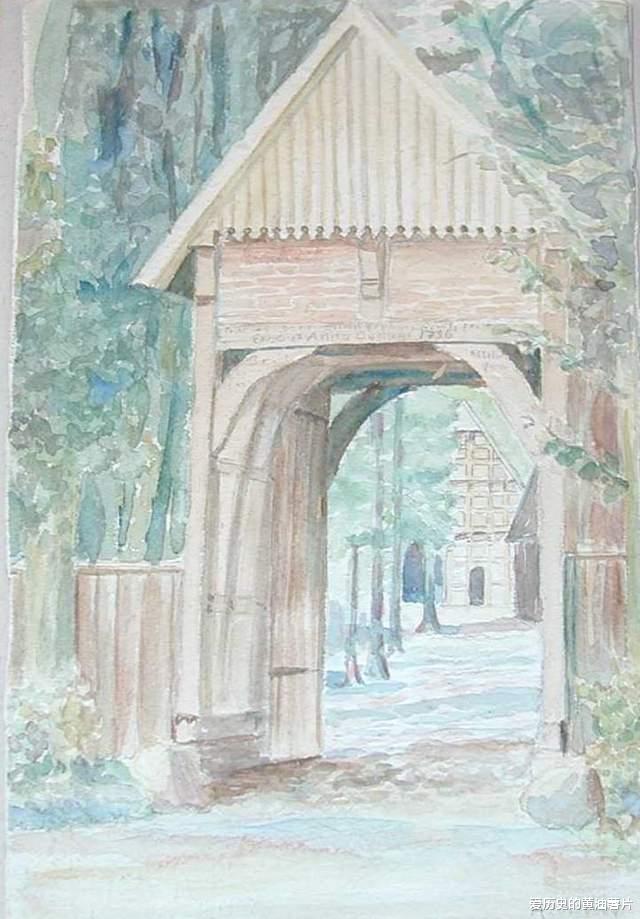

无颜回乡,他滞留在了维也纳。繁华都市的角落,成了他的栖身之所——廉价的旅店、拥挤的收容所。为了糊口,他拿起画笔和水彩,将目光投向维也纳的古老建筑与街头小景。

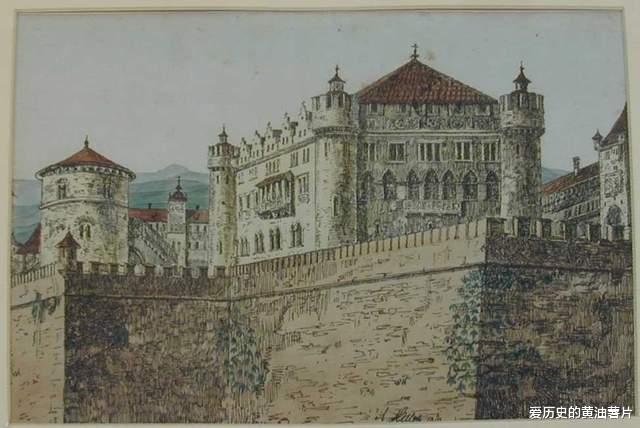

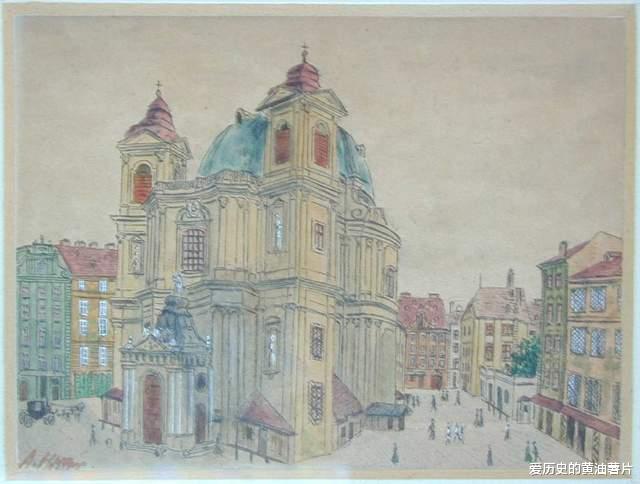

圣斯特凡大教堂的尖顶、卡尔教堂的穹顶、多瑙运河的桥梁……这些凝固的风景,被他精细地描绘在纸上,再印成明信片,或直接卖给游客和小贩(1908–1913年)。微薄的收入,勉强维系着他漂泊无依的生活。

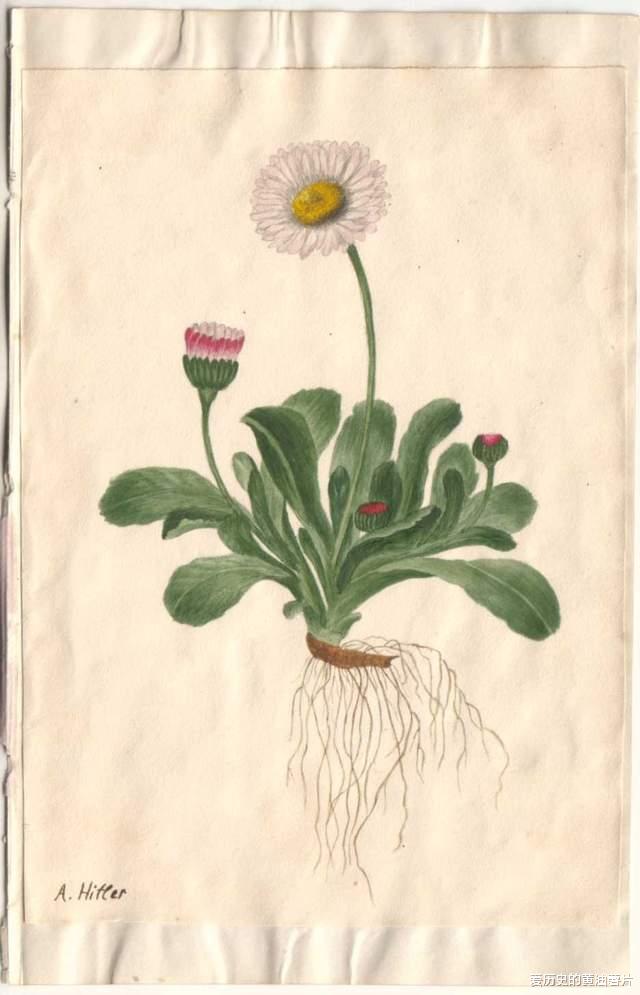

细看希特勒的画作,主题几乎清一色是建筑、街景和自然风光。他偏爱对称、工整的构图,线条清晰,透视精准,严谨得近乎刻板。

然而,这也正是其作品的致命伤——它们常被评价为“像精确的建筑图纸”,唯独缺少艺术的灵魂与情感的温度。维也纳美院的教授一针见血:“他会画窗户,却画不出人。”

他的调色盘也显得克制而阴郁,灰蓝是主旋律,画面鲜见奔放的色彩或激情的笔触。那些巍峨的教堂、宁静的街巷,在他笔下凝固成一种内敛、甚至疏离的寂静。

1909年,积蓄耗尽,希特勒跌入谷底,搬进了维也纳梅尔德曼街的男子收容所。这里是城市最底层流浪汉的临时避难所。在寒冷与困顿中,他度过了近两年的艰难时光。

画画,成了他在这片绝望土壤中维持生计和一丝精神慰藉的方式。

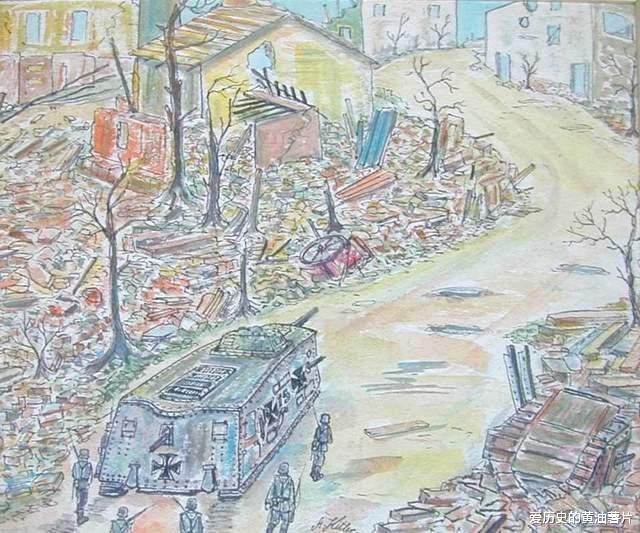

1914年,一战爆发。希特勒怀着复杂的心情志愿加入德军,成为西线的一名传令兵。战火纷飞间,他竟仍带着画具。

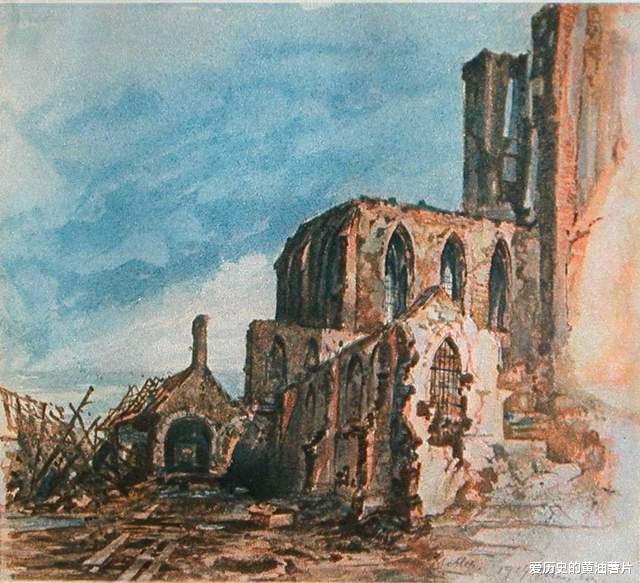

在战斗的喘息时刻,他的画笔转向了战场附近的风景:被炮火撕裂的教堂残骸、荒芜废弃的农舍、硝烟弥漫的林地。

战争的残酷似乎加深了他画中的沉郁氛围,但那份近乎偏执的“技术流”精确感依然未变。有评论者敏锐地察觉到,他笔下的村庄废墟如同“冻结的场景”,空无一人,弥漫着一种令人不安的死寂,仿佛在无声地暗示着什么。

抛开艺术价值本身,希特勒画作因其创作者特殊而黑暗的历史身份,在拍卖场上成为了极具争议的收藏品。自上世纪后期起,他的签名画作陆续现身德国、英国、美国的拍卖行,动辄拍出数十万美元的高价。

一个常被忽略的细节是:二战后,美军在德国缴获了大量希特勒的私人物品,其中包括超过200幅未公开的画作。这些作品主要由美国国家档案馆(NARA)秘密保管,极少公开展示,成为一段被刻意尘封的视觉历史。

希特勒的画作

评论列表