一,马背上的王朝周期律

传统的王朝周期律理论,多从土地兼并、农民起义、官僚腐败等角度切入。

但如果加入马匹这个变量,一个更完整的历史图景便呈现出来。

新王朝建立初期,通过战争减少了人口,土地资源相对充裕,可以维持一定规模的马场。

军事力量强盛,对外能够抵御游牧民族,对内能够维持统治。

这是王朝的上升期。

随着和平时期的延续,人口快速增长,耕地需求增加,马场逐渐被蚕食。

军事力量下降,对外战争失利,边患日益严重。这是王朝的停滞期。

人口达到土地承载极限,马场完全消失,军队以步兵为主,机动能力丧失。

面对内忧外患,王朝无力应对,最终崩溃。

这是王朝的衰亡期。

新的军事集团——往往拥有骑兵优势——推翻旧王朝,建立新王朝,周期重新开始。

无数历史案例验证这一规律:

西汉初期通过秦末战乱,人口锐减,得以恢复马政。

武帝时期马匹充足,主动出击匈奴。而到东汉后期人口过亿,马匹匮乏,最终在军阀混战中崩溃。

唐朝初期继承隋朝的马场,加上人口较少,马政发达。

安史之乱后失去河北马场,军力急剧下降。晚唐藩镇割据,中央无力控制,最终走向灭亡。

明朝初期利用元朝遗留的马匹资源,军力强盛。

中期后人口暴增,马政崩溃。晚期面对满清骑兵,无力抵抗,终至灭亡。

这种周期性,直到近代工业化才被打破。

机枪、火炮的出现,使骑兵失去战略价值,马匹与国运的关联才逐渐淡化。

中国在处理马匹问题上形成的策略,体现了独特而深邃的战略文化。

以时间换空间的智慧。

中原王朝虽然在骑兵上常处于劣势,但拥有人口和经济优势。通过持久战、消耗战,最终拖垮游牧民族。这种“以时间换空间”的策略,在抗日战争中也得到了淋漓尽致的应用。

以柔克刚的智慧。

无法在硬实力上抗衡时,就用软实力化解。通过文化同化、经济羁縻、政治分化等手段,化敌为友。这种“以柔克刚”的智慧,成为中国外交的宝贵传统。

重防守轻进攻的务实。

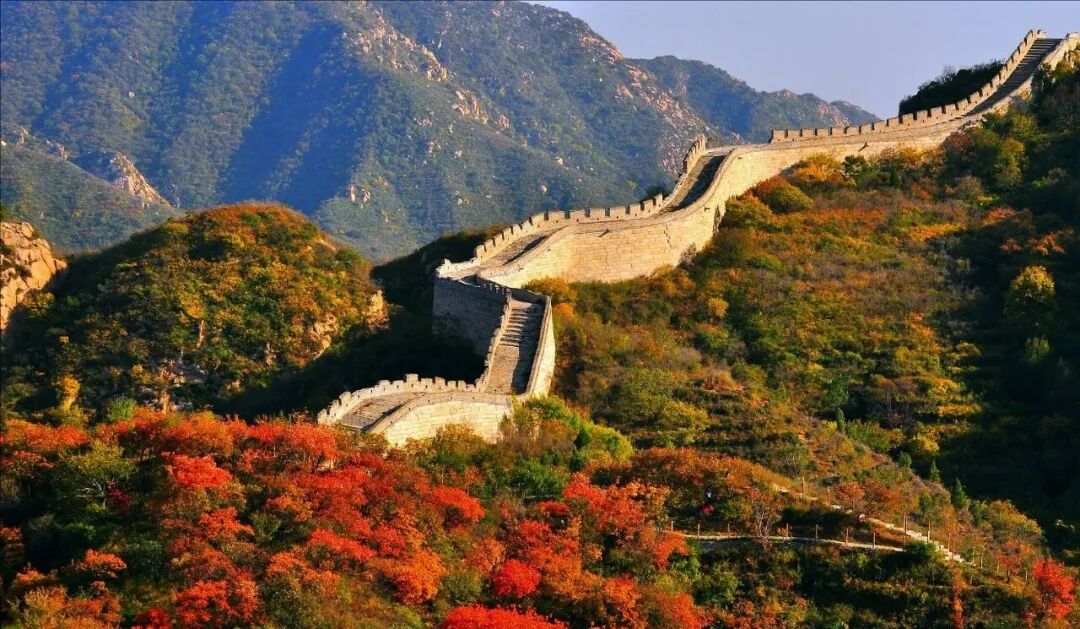

修长城、筑城池、重防御,这种战略选择虽然保守,但符合农耕文明的特点。

现代中国的国防政策“积极防御”,也可视为这种战略传统的延续。

实用主义的灵活性。

从赵武灵王胡服骑射,到汉唐的和亲政策,再到宋明的茶马贸易,这些做法都体现了中华文明不拘泥于教条,根据实际情况灵活应对的实用主义精神。

三,全球视野中的马与文明命运将中国的经验放在全球视野中比较,可以得出更深刻的认识。

罗马帝国的教训:

罗马帝国也面临着“蛮族”骑兵的威胁。罗马选择了雇佣蛮族骑兵的策略,短期有效,但长期看加速了帝国的崩溃。相比之下,中国通过文化同化,将许多征服者变成了中华文明的一部分。

拜占庭帝国的坚持:

拜占庭帝国面对阿拉伯骑兵和突厥骑兵的双重压力,通过希腊火等技术创新,以及灵活的外交手段,延续了千年。这与宋朝的经历相似,都是在军事劣势下依靠综合优势维持生存。

西欧的转型:

西欧通过骑士制度,将军事贵族与土地结合,形成了稳定的骑兵来源。但这种制度固化了社会阶层,最终被资本主义革命打破。

中国没有形成类似的骑士阶层,保持了社会的流动性,但也失去了稳定的骑兵来源。

结语

马的故事,实际上是中华文明与自然环境、与外族关系、与自身发展模式的故事。在古代中国,马不仅是一种战争工具,更是国家能力的象征、文明兴衰的晴雨表。

从马的历史我们可以看出,中华文明之所以能够延续数千年,不在于它在某一方面的特别强大,而在于其应对挑战的灵活性与适应性。

当马匹资源充足时,中原王朝主动出击;当马匹资源匮乏时,它发展出各种软实力应对。

这种刚柔并济、虚实结合的战略思维,或许正是中华文明历经磨难而永续发展的秘密所在。

今天,虽然马匹早已失去昔日的战略地位,但古代中国围绕马匹所形成的战略文化,依然值得我们深思和借鉴。