在人类战争史上,蒙古骑兵无疑是一颗璀璨夺目的明星,他们的赫赫战功如同一座巍峨的丰碑,屹立于历史的长河之中,令人敬仰。

公元 13 世纪,成吉思汗横空出世,这位具有雄才大略的领袖,凭借着卓越的军事才能和非凡的领导智慧,将分散的蒙古部落凝聚成一股强大的力量,组建起了一支战无不胜的蒙古骑兵。他们犹如一阵迅猛的风暴,从蒙古草原呼啸而起,以雷霆万钧之势席卷了欧亚大陆。在成吉思汗的带领下,蒙古骑兵首先将矛头指向了西夏和金国。面对这两个强大的对手,蒙古骑兵毫无畏惧之色,他们充分发挥自身的优势,以灵活多变的战术和顽强的战斗意志,在战场上纵横驰骋。经过多年的浴血奋战,蒙古骑兵成功灭掉了西夏和金国,为蒙古帝国的崛起奠定了坚实的基础。

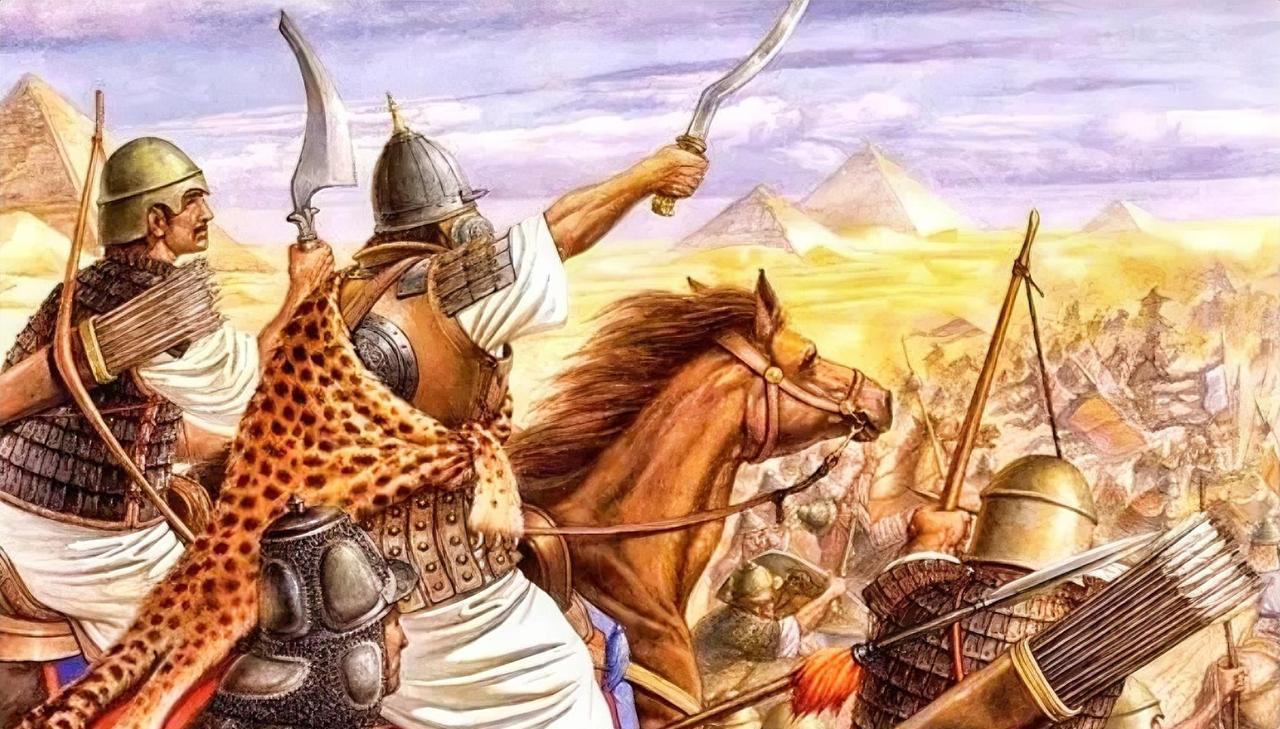

随后,蒙古骑兵的征程并未停止,他们继续向西挺进,发起了震撼世界的三次西征。在第一次西征中,蒙古骑兵如入无人之境,轻松灭掉了花剌子模,将其领土纳入了蒙古帝国的版图。他们的兵锋甚至抵达了欧洲的边缘,让欧洲人第一次感受到了来自东方的强大军事压力。第二次西征时,蒙古骑兵更是势如破竹,一路高歌猛进,攻占了莫斯科、基辅等重要城市,将俄罗斯大部分地区收入囊中。接着,他们又马不停蹄地继续西进,在匈牙利平原上与欧洲联军展开了一场惊心动魄的大战。最终,蒙古骑兵凭借着出色的战术和英勇的战斗,大败欧洲联军,前锋直抵维也纳城下,整个欧洲为之震惊。在第三次西征中,蒙古骑兵踏平了波斯高原,消灭了阿拉伯的阿拔斯王朝,占领了巴格达等中东地区的重要城市,兵锋直抵加沙地带。

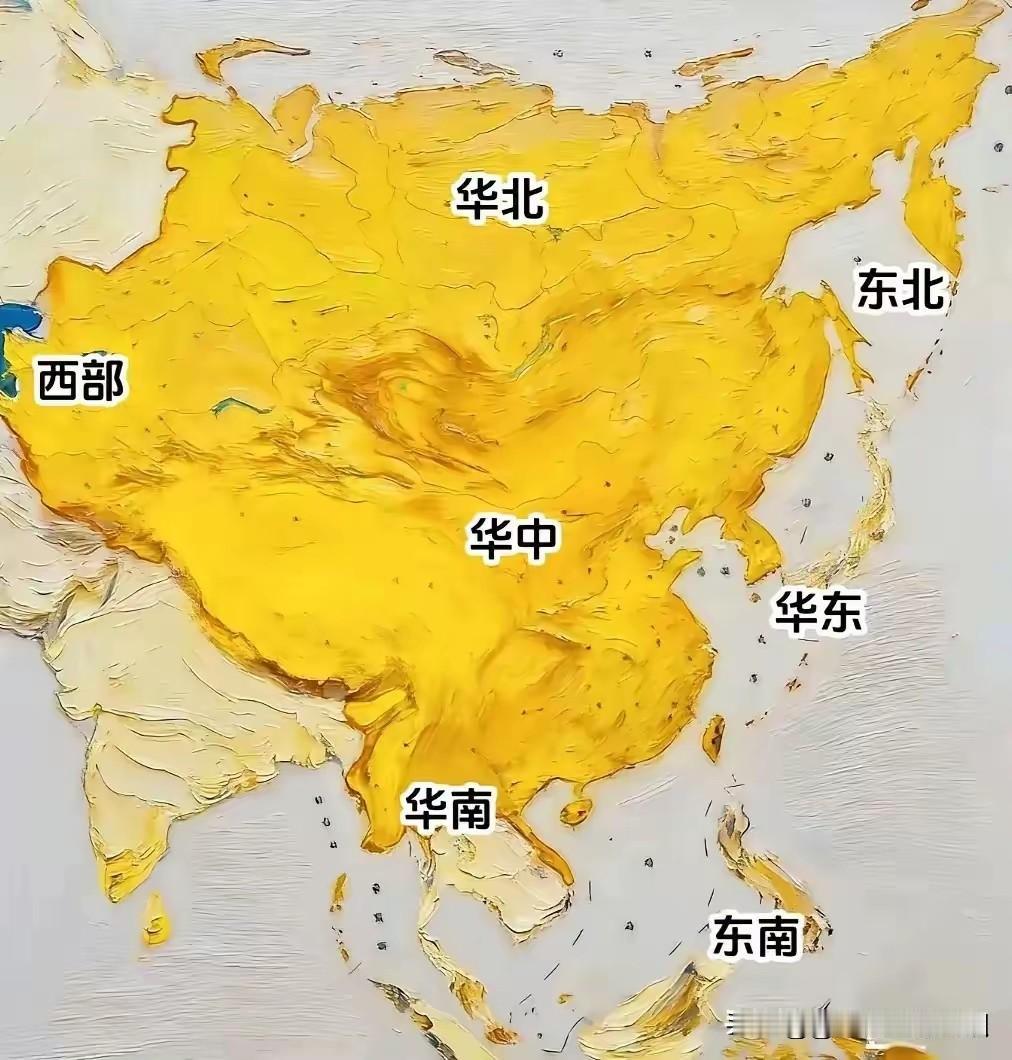

经过三次西征,蒙古帝国的版图急剧扩张,成为了一个横跨欧亚大陆的超级帝国。其领土东起太平洋,西至大西洋,南抵印度洋,北达北冰洋,疆域之辽阔,令人惊叹。在这个庞大的帝国中,元朝作为宗主国,统治着东亚大部分地区;而钦察汗国、察合台汗国、窝阔台汗国和伊尔汗国这四大汗国,则分别统治着东欧、中亚、西亚等地。这些汗国在政治上相对独立,但在名义上都承认元朝皇帝的宗主地位。

蒙古骑兵之所以能够取得如此辉煌的战绩,与其独特的军事制度和先进的战术密不可分。在军事制度方面,蒙古骑兵采用了十进制编制,即十人组成一个十户,十个十户构成一个百户,十个百户组成一个千户,十个千户形成一个万户。这种严密的编制体系,使得军队的指挥和管理更加高效,各级将领能够迅速传达命令,士兵们也能够迅速响应。同时,蒙古骑兵还注重培养士兵的忠诚度和战斗意志,他们通过严格的训练和残酷的战争考验,让士兵们对自己的部落和领袖充满了忠诚和敬畏。

在战术方面,蒙古骑兵充分发挥了骑兵的机动性和灵活性。他们善于运用迂回包抄、突袭、诱敌深入等战术,让敌人防不胜防。在战斗中,蒙古骑兵通常会分成多个小队,从不同的方向对敌人发起攻击。他们先是利用轻骑兵的远程射箭能力,对敌人进行骚扰和消耗,然后再派出重骑兵进行冲锋,一举突破敌人的防线。此外,蒙古骑兵还善于利用地形和天气条件,选择最佳的作战时机,给敌人以致命一击。

除了军事制度和战术上的优势,蒙古骑兵的武器装备也十分先进。他们配备了威力强大的复合弓,这种弓需要 75 公斤的拉力才能拉开,射程可达 200-300 米,能够在远距离上对敌人造成巨大的杀伤。同时,蒙古骑兵还装备了弯刀、长矛、手斧等近战武器,这些武器锋利耐用,适合在马背上进行战斗。此外,为了确保骑兵的机动性,每个蒙古骑兵都配备了一匹或几匹备用马,以便在战斗中能够随时更换马匹,保持高速行进。

然而,令人意想不到的是,曾经如此强大的蒙古骑兵,在元末时期却迅速走向了溃败。曾经的辉煌与如今的衰落形成了鲜明的对比,这其中究竟发生了什么?是什么原因导致了蒙古骑兵的迅速衰败? 这一系列问题,吸引着我们深入探究那段波澜壮阔的历史,揭开蒙古骑兵兴衰背后的神秘面纱。

曾经的王者:蒙古骑兵登峰造极的原因蒙古骑兵曾经能够纵横天下,达到登峰造极的地步,并非偶然,而是多种因素共同作用的结果。

(一)卓越军事素质蒙古民族以游牧为生,长期的游牧生活造就了他们全民皆兵的传统。在蒙古社会中,几乎每个男子都具备成为优秀战士的潜质。他们自幼便与马为伴,在马背上度过了童年和少年时光,骑射和狩猎成为他们生活中不可或缺的一部分。这种从小培养的技能,使得蒙古士兵在成年后,个个都拥有健壮的体格和精湛的骑术。他们在马背上如履平地,能够灵活地操控马匹,进行各种复杂的动作。无论是在草原上追逐猎物,还是在战场上冲锋陷阵,蒙古士兵都展现出了非凡的勇气和战斗技巧。

蒙古骑兵独特的骑射战术更是让他们在战场上如虎添翼。在战斗中,他们通常不会与敌人进行正面的硬拼,而是充分发挥自己的机动性优势,采用游击战术。他们会骑着马围绕着敌人快速奔驰,在奔驰的过程中,不断地向敌人射箭。这种战术使得敌人很难捕捉到他们的行踪,往往还没等敌人反应过来,就已经被蒙古骑兵的箭雨所覆盖。而且,蒙古骑兵的箭术非常高超,他们能够在高速移动的马背上,准确地射中目标,给敌人造成巨大的杀伤。这种独特的战术,不仅有效地减少了蒙古士兵的伤亡,还大大提升了他们的战斗力。

(二)独特供给方式蒙古军队的饮食方式与他们的游牧生活方式密切相关,这也为他们的军事行动提供了独特的优势。在出征时,蒙古军队会携带大量的牲畜,其中母马是他们重要的食物来源之一。母马不仅可以提供马奶,满足士兵们的日常饮食需求,而且在必要时,还可以宰杀吃肉。马奶富含营养,能够为士兵们提供充足的能量,而且便于携带和保存。此外,蒙古士兵都是天生的猎手,他们在行军途中,一旦遇到猎物,就会毫不犹豫地出手猎杀。这种以牲畜和打猎为主的补给方式,使得蒙古军队在战场上几乎不需要依赖外部的补给线,大大减轻了行军的负担。他们可以随时随地获取食物,保持充沛的体力,从而能够适应各种复杂的作战环境,进行长距离的远征。

(三)得力的战马蒙古马虽然体型矮小,但却具有精壮的体魄和惊人的耐力,是蒙古骑兵征战四方的得力伙伴。这些马匹能够日行 120 公里,并且能够在长途跋涉中保持稳定的体力。它们对环境的适应能力极强,无论是在寒冷的草原,还是在炎热的沙漠,都能够生存和繁衍。在战争中,蒙古马的耐力和适应性发挥了重要作用。它们可以连续奔跑数天,不需要太多的休息和补给,这使得蒙古骑兵能够进行长途奔袭,出其不意地攻击敌人。而且,蒙古马的重心较低,在高速奔跑和转向时,能够保持稳定,这为蒙古骑兵在战场上的灵活作战提供了有力保障。与其他地区的战马相比,蒙古马虽然在体型和速度上可能不占优势,但它们的耐力和对战能力却毫不逊色,甚至在某些方面更胜一筹。正是凭借着这些优秀的战马,蒙古骑兵才能够在广阔的欧亚大陆上纵横驰骋,创造出辉煌的战绩。

(四)重视情报工作成吉思汗深知情报在战争中的重要性,因此他非常重视情报工作,组建了一个高效的参谋部。这个参谋部汇聚了来自各个民族和地区的精英人才,他们具备丰富的知识和经验,能够为成吉思汗提供全面而准确的情报分析。此外,成吉思汗还积极招募商人作为谍报人员。商人在当时的社会中,往来于各个地区之间,他们熟悉各地的地理环境、政治局势和经济状况。通过与商人的合作,成吉思汗能够及时了解到敌人的动向、兵力部署和战略意图等重要情报。在每次出征之前,成吉思汗都会根据情报人员收集到的信息,制定出周密的作战计划。他会充分考虑到各种可能出现的情况,制定出相应的应对策略。这种重视情报工作的做法,使得蒙古骑兵在战争中始终能够掌握主动权,以谋略出奇制胜,取得了一场又一场的胜利。

(五)严明的军纪蒙古帝国的军队拥有着极其严明的军纪,这是他们保持强大战斗力的重要保障。在蒙古军队中,对于违反军纪的行为,有着严格的惩罚措施。无论是临阵脱逃、违抗命令,还是扰乱军心,都将受到严厉的惩处,甚至可能被处以死刑。这种严厉的军法,使得每个士兵都深知自己的职责和使命,不敢轻易违反纪律。在战场上,士兵们只能勇往直前,奋勇杀敌,否则将面临严厉的惩罚。这种严明的军纪,不仅保证了军队的战斗意志和士气,还使得蒙古军队在作战时能够保持高度的协同性和一致性。每个士兵都能够严格执行上级的命令,相互配合,形成一个强大的战斗整体。正是这种严明的军纪,使得蒙古骑兵在面对强大的敌人时,也能够毫不畏惧,勇往直前,最终取得胜利。

风云突变:元末蒙古骑兵迅速溃败的表现曾经纵横天下、无敌于欧亚大陆的蒙古骑兵,在元末时期却遭遇了令人意想不到的溃败,其衰落之迅速,令人瞠目结舌。这一转变,犹如一场突如其来的风暴,彻底改变了历史的走向。

1367 年,朱元璋在基本统一南方后,决定挥师北伐,推翻元朝的统治。他任命徐达为征虏大将军,常遇春为副将军,率领 25 万大军,浩浩荡荡地向北方进发。这是一场决定命运的较量,明军士气高昂,而元朝则在风雨飘摇中苦苦支撑。

徐达率领的明军,如同猛虎出山一般,势不可挡。他们仅用了短短四个月的时间,就成功拿下了山东。山东作为元朝的重要屏障,其失陷对元朝的统治产生了巨大的冲击。然而,这仅仅是一个开始。此后,明军继续向西推进,兵锋直指河南。在河南,明军同样进展顺利,迅速突破了元军的防线,平定了河南大部分地区。随后,明军又顺利攻占了潼关,从而彻底切断了元朝关中地区与中原地区的联系,使得元朝的统治陷入了更加孤立无援的境地。

到了 1368 年 8 月,明军已经逼近元朝的都城大都(今北京)。此时的大都,就像一座被围困的孤岛,陷入了明军的重重包围之中。元顺帝眼见大势已去,深知大都难以坚守,于是在一个深夜,带着后妃、太子等皇室成员,仓皇逃离了大都,向北逃窜。就这样,徐达率领明军兵不血刃地占领了大都,元朝在中原地区的统治宣告结束。从徐达率军北伐到元顺帝出逃,整个过程还不到一年的时间,曾经强大无比的元朝,就这样迅速走向了崩溃。

元朝的灭亡,标志着蒙古骑兵在中原地区的统治彻底终结。曾经不可一世的蒙古骑兵,如今却在明军的攻击下节节败退,溃不成军。他们的辉煌时代已经一去不复返,取而代之的是明朝的崛起和新的历史篇章的开启。

然而,元朝的残余势力并未就此消失。元顺帝逃到北方草原后,仍然试图组织力量,卷土重来。他们在草原上建立了北元政权,继续与明朝对抗。为了彻底消灭元朝的残余势力,统一中国,明朝在接下来的几十年里,多次对北元发动北伐战争。这些北伐战争,虽然取得了一些胜利,但也付出了巨大的代价。直到 1388 年,蓝玉率领明军在捕鱼儿海(今贝加尔湖)大破元军,彻底摧毁了北元的主力,北元政权才逐渐走向衰落,蒙古骑兵也从此一蹶不振,再也无法恢复昔日的辉煌。

帝国余晖:元末蒙古骑兵迅速溃败的原因(一)政治腐败与内部矛盾元朝末年,政治腐败问题达到了令人发指的程度,这无疑是导致蒙古骑兵迅速溃败的重要原因之一。在这个时期,官场之上贿赂公行,贪污成风,各级官员为了谋取私利,不择手段地搜刮民脂民膏。他们大肆侵吞国家的财政收入,使得原本就紧张的财政状况更加雪上加霜。例如,在一些地方,官员们虚报账目,将大量的公款装入自己的腰包;还有一些官员,利用职权之便,向百姓征收高额的赋税,导致百姓生活困苦不堪。

在军队中,腐败现象同样严重。将领们克扣军饷,中饱私囊,使得士兵们的生活陷入困境。他们还贪污军事物资,将原本应该用于军队装备和训练的物资据为己有。这些行为不仅严重损害了士兵们的利益,也极大地削弱了军队的战斗力。士兵们因为得不到应有的待遇,对将领们心怀不满,士气低落,缺乏战斗的积极性和主动性。在战场上,他们往往缺乏斗志,不愿意为这样腐败的政权卖命,这使得蒙古骑兵在面对敌人时,难以发挥出应有的战斗力。

元朝末年,皇帝的汉化进程与蒙古贵族之间产生了深刻的矛盾,这也是导致元朝统治衰落的一个重要因素。随着时间的推移,元朝的皇帝们逐渐受到中原文化的影响,开始推行汉化政策。他们试图学习中原王朝的政治制度和文化传统,以加强中央集权,巩固自己的统治。然而,这种汉化政策却遭到了蒙古贵族的强烈反对。蒙古贵族们长期以来习惯于游牧生活,他们崇尚武力,对中原文化缺乏认同感。他们认为,皇帝的汉化政策削弱了他们的特权和地位,威胁到了他们的利益。

在这种情况下,蒙古贵族们与皇帝之间的矛盾日益加剧。他们对皇帝的命令阳奉阴违,甚至公然对抗。在一些重大决策上,蒙古贵族们常常与皇帝意见不合,导致朝廷内部纷争不断。这种内部矛盾使得中央政府的权威受到了严重挑战,政令难以畅通,国家的统治陷入了混乱。在面对红巾军起义等外部威胁时,中央政府无法有效地组织和调动地方武装力量进行抵抗,因为地方官员和将领们往往各自为政,不愿意听从中央的指挥。这使得元朝在应对起义军时,显得力不从心,最终导致了局势的失控。

(二)军队成分与战斗力变化元朝后期,军队的成分发生了显著的变化,这对其战斗力产生了巨大的影响。在元朝初期,蒙古骑兵以其纯粹的蒙古血统和精湛的骑射技艺而闻名于世。他们是一支由真正的草原勇士组成的精锐之师,具备高度的机动性和强大的战斗力。然而,随着时间的推移,为了满足统治的需要,元朝军队开始大量招募其他民族的士兵,其中汉人占了相当大的比例。

这种军队成分的改变,使得元朝军队不再是当初那支纯粹的蒙古铁骑。汉人士兵与蒙古士兵在文化、生活习惯和军事传统等方面存在着很大的差异,这导致了军队内部的凝聚力和协调性大打折扣。不同民族的士兵之间难以形成默契的配合,在战场上容易出现指挥不畅、行动不一致的情况。而且,由于元朝统治者对汉人存在着一定的猜忌和防范心理,汉人士兵在军队中往往受到歧视和不公平对待。他们的晋升机会有限,装备和待遇也相对较差,这使得汉人士兵的战斗积极性受到了严重打击,进一步削弱了军队的战斗力。

元朝后期,军队的训练和纪律也逐渐松弛。在元朝初期,蒙古骑兵接受了严格的训练,他们具备出色的骑射技能和战斗素养。同时,军队中有着严明的纪律,对违反纪律的行为严惩不贷,这使得蒙古骑兵在战场上能够保持高度的战斗意志和执行力。然而,到了元朝后期,随着统治的稳定和生活的安逸,军队的训练逐渐变得敷衍了事。士兵们不再像以前那样刻苦训练,骑射技能和战斗素养不断下降。

军队的纪律也日益松弛,违反纪律的现象屡见不鲜。士兵们随意抢劫百姓、违抗军令的情况时有发生,而将领们对此却往往视而不见,或者只是进行轻微的处罚。这种松散的训练和纪律,使得元朝军队的战斗力大幅下降。在面对如明军这样纪律严明、训练有素的对手时,元朝军队往往显得不堪一击,难以抵挡对方的进攻。

(三)经济崩溃的影响元朝时期,政府为了满足财政需求,大量发行纸币,却没有相应的金银储备作为支撑。这就导致纸币的发行量远远超过了市场的实际需求,引发了严重的通货膨胀。物价飞涨,百姓的生活陷入了困境。原本可以用少量货币购买的生活必需品,如今价格却飙升数倍甚至数十倍,百姓们辛苦劳作所得的收入,难以维持基本的生活开销。许多人因此陷入了贫困,甚至连温饱都无法解决。

经济的崩溃对军队的物资供应产生了极大的影响。军队需要大量的物资来维持日常的训练和作战,如粮食、武器、马匹等。然而,由于经济的混乱,物资的生产和供应受到了严重的阻碍。市场上物资匮乏,军队难以获得足够的物资补给。粮食短缺使得士兵们经常面临饥饿的威胁,这严重影响了他们的体力和战斗力。武器装备的更新和维护也因为缺乏物资而无法正常进行,导致军队的装备陈旧落后,无法与敌人的先进武器相抗衡。

士兵们的生活难以得到保障,这对他们的作战能力产生了直接的冲击。由于军饷无法按时发放,士兵们的生活陷入了困境。他们无法购买足够的食物和衣物,甚至连基本的生活必需品都难以满足。在这种情况下,士兵们的士气低落,对战争失去了信心和热情。他们不再愿意为这样一个无法保障他们生活的政权卖命,作战时也缺乏积极性和主动性。在战场上,他们往往表现出消极怠工的态度,甚至临阵脱逃,这使得元朝军队的战斗力急剧下降。

(四)社会动荡与民心丧失元朝末年,统治阶层昏庸无道,对百姓进行残酷的剥削和压迫。他们大肆征收各种苛捐杂税,使得百姓们的生活负担日益沉重。在土地方面,元朝统治者大量兼并土地,导致大量农民失去了自己的土地,沦为了地主的佃户。这些佃户不仅要承受高额的地租,还要遭受地主的剥削和压迫,生活苦不堪言。

在这样的统治下,百姓生活困苦不堪,社会矛盾日益尖锐。农民们为了生存,不得不奋起反抗。红巾军起义便是在这样的背景下爆发的,起义军迅速得到了广大农民的响应和支持,他们的势力如野火般迅速蔓延。除了红巾军,各地还涌现出了许多其他的起义军,他们纷纷举起反抗元朝统治的大旗,使得元朝的统治陷入了严重的危机之中。

南方地区的百姓对元朝的统治早已不满,他们积极支持起义军,为起义军提供物资和人力支持。在这种情况下,元朝军队在南方地区面临着民众的强烈抵制。他们在行军和作战过程中,经常遭到百姓的袭击和骚扰。百姓们会破坏道路、桥梁,切断元朝军队的补给线,使得元朝军队的行动受到了极大的阻碍。而且,元朝军队在面对起义军时,往往得不到百姓的支持和配合,这使得他们在战争中处于孤立无援的境地,作战变得异常艰难。民心的丧失,使得元朝军队在战争中失去了重要的支持力量,这也是他们迅速溃败的一个重要原因。

(五)明军的崛起与优势朱元璋领导的明军拥有一批出色的将领,他们在长期的战争中积累了丰富的经验,具备卓越的军事才能和领导能力。徐达,作为明军的统帅之一,他智勇双全,善于制定战略战术,能够根据不同的战场形势做出准确的判断和决策。在北伐过程中,他率领明军多次取得关键战役的胜利,为推翻元朝的统治立下了赫赫战功。常遇春同样勇猛善战,他作战勇猛,冲锋在前,常常能够在关键时刻扭转战局。他的英勇表现激励着明军士兵的士气,让他们在战场上勇往直前。

明军士兵经过多年的战争洗礼,具备顽强的战斗意志和出色的战斗技能。他们在与元朝军队以及其他割据势力的战斗中,不断磨练自己,逐渐成长为一支强大的军队。明军士兵对朱元璋忠心耿耿,他们坚信朱元璋能够带领他们推翻元朝的统治,建立一个新的、公平的政权。这种坚定的信念和忠诚,使得明军士兵在战场上能够紧密团结在一起,为了共同的目标而奋斗。

明军纪律严明,这是他们能够取得胜利的重要保障之一。朱元璋深知纪律对于军队的重要性,因此他制定了严格的军纪,对违反纪律的行为严惩不贷。在行军过程中,明军士兵不得骚扰百姓,不得抢夺百姓的财物,否则将受到严厉的惩罚。这种严明的纪律,使得明军在百姓心中树立了良好的形象,赢得了百姓的支持和拥护。百姓们愿意为明军提供物资和情报,帮助明军取得战争的胜利。

明军在战术上灵活多变,能够根据不同的战场形势和敌人的特点,制定出相应的作战策略。在面对元朝骑兵时,明军充分发挥火器的优势,利用火枪、火炮等武器对敌人进行远程打击,削弱敌人的战斗力。明军还采用了步骑结合的战术,步兵和骑兵相互配合,协同作战。步兵可以利用盾牌和长枪组成防线,抵御敌人的骑兵冲击;骑兵则可以利用其机动性,对敌人进行迂回包抄,突袭敌人的侧翼和后方。这种灵活多变的战术,使得明军在战场上能够占据主动,有效地打击敌人。

在武器装备方面,明军注重火器的使用。随着科技的发展,火器在战争中的作用越来越重要。明军积极引进和研发火器技术,装备了大量的火枪、火炮等火器。这些火器具有强大的杀伤力和破坏力,能够在远距离上对敌人造成巨大的威胁。在与元朝军队的战斗中,明军的火器发挥了重要作用。当元朝骑兵发起冲锋时,明军可以用火器进行射击,打乱敌人的阵型,削弱敌人的冲击力。火器的使用,使得明军在战场上取得了一定的优势,为他们的胜利奠定了基础。

历史的回响:兴衰带来的启示蒙古骑兵从曾经的登峰造极到元末的迅速溃败,这段波澜壮阔的历史犹如一面镜子,清晰地映照出一个深刻的道理:在历史的长河中,没有永远的强者,任何强大的力量都可能面临兴衰起伏的命运。

居安思危,是一个国家、一支军队乃至一个民族保持长久强盛的重要法宝。当蒙古骑兵纵横天下之时,他们无疑是世界上最强大的军事力量之一。然而,随着时间的推移,元朝统治者在安逸的生活中逐渐丧失了警惕性,忘记了创业的艰辛和危机的存在。他们沉迷于享乐,忽视了政治的清明、经济的发展和军队的建设,最终导致了国家的衰败。这警示着我们,无论处于何种繁荣昌盛的时期,都不能放松对自身的要求,要时刻保持清醒的头脑,敏锐地洞察潜在的危机,积极采取措施加以防范。

保持进取精神,是不断前进和发展的动力源泉。蒙古骑兵在崛起之初,凭借着强烈的进取精神和对世界的征服欲望,不断拓展自己的领土和影响力。然而,在取得巨大成就之后,他们中的许多人开始满足于现状,失去了继续进取的动力。而明军则恰恰相反,他们在朱元璋的领导下,充满了进取精神和斗志,不断努力提升自己的实力,最终成功推翻了元朝的统治。这告诉我们,只有始终保持进取精神,勇于挑战自我,不断追求进步,才能在激烈的竞争中立于不败之地。

良好的制度建设和稳定的社会环境,是国家和军队强大的坚实基础。元朝末年,政治腐败、内部矛盾尖锐、经济崩溃、社会动荡不安,这些问题严重削弱了国家的实力和军队的战斗力。相反,明朝在建立初期,注重制度建设,加强中央集权,整顿吏治,发展经济,营造了一个相对稳定的社会环境。这为明军的崛起和发展提供了有力的保障。这表明,一个国家要想保持强大,必须建立健全完善的制度体系,确保政治的稳定、经济的繁荣和社会的和谐。

从蒙古骑兵的兴衰历史中汲取经验教训,对于我们今天的发展具有重要的借鉴意义。在当今时代,国际形势复杂多变,竞争日益激烈。我们应时刻保持居安思危的意识,不断激发进取精神,加强制度建设,努力营造良好的社会环境,为实现国家的长治久安和民族的伟大复兴而不懈奋斗。只有这样,我们才能在历史的浪潮中稳步前行,创造更加辉煌的未来。

评论列表