在你脑海中,“艺伎”是什么样的?是身着绚丽和服、步履轻缓的东方女子?还是电影里那张涂满白粉的脸庞和沉默的笑容?

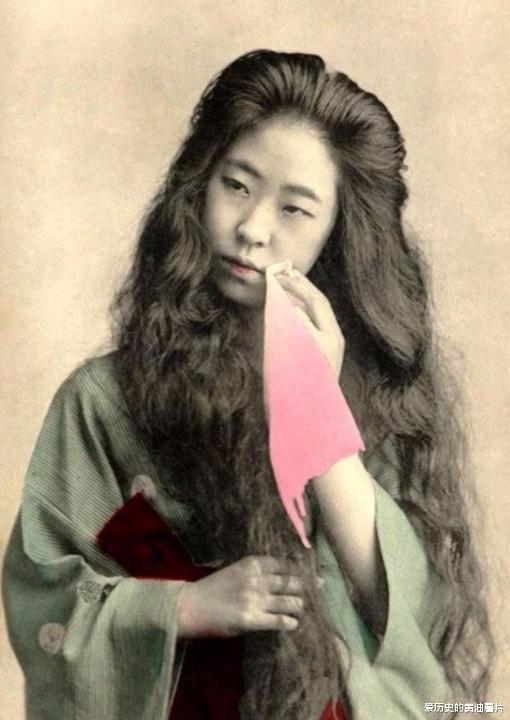

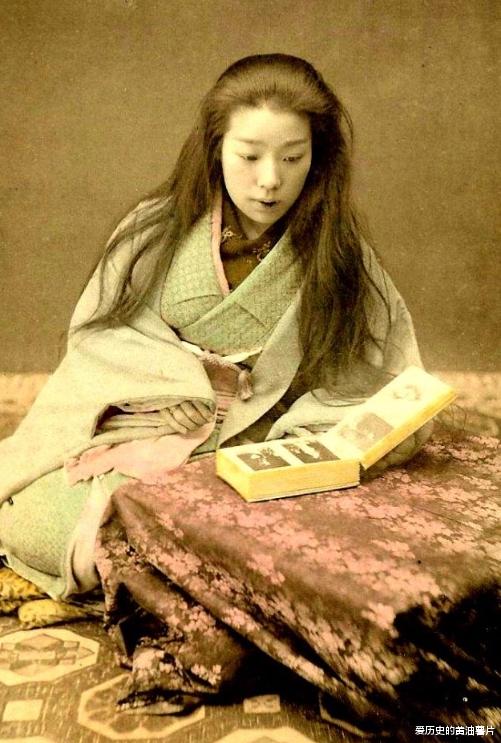

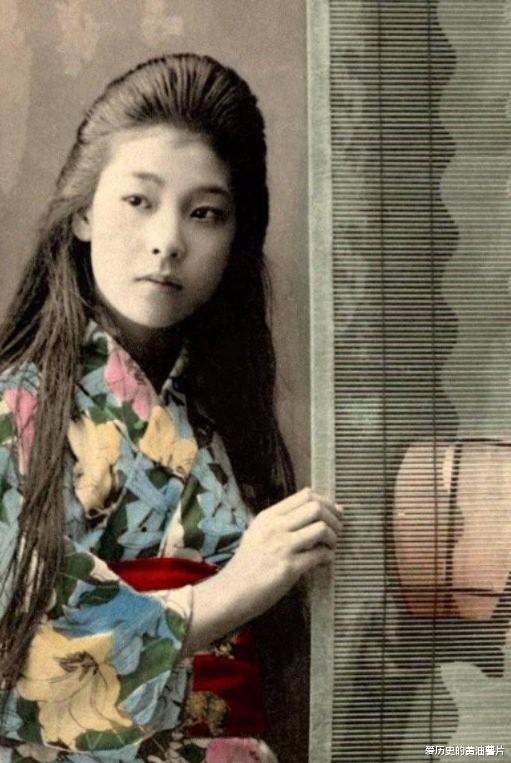

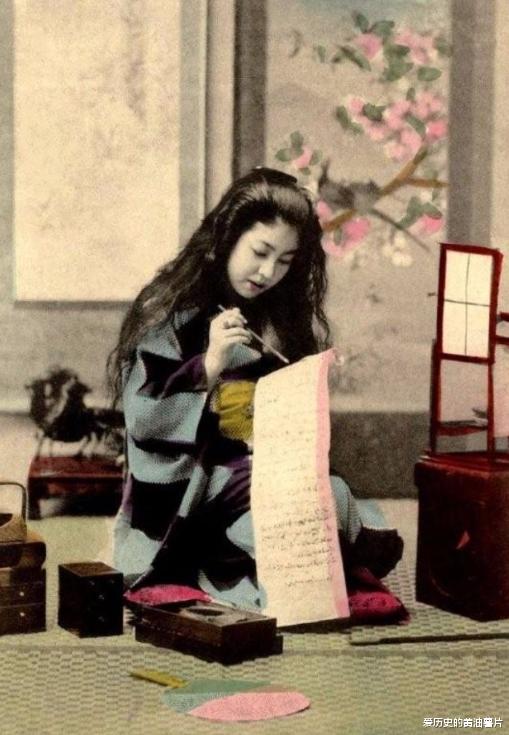

今天,我们从一批拍摄于1890年代至1910年代的珍贵照片出发,去看一个真实得多、也复杂得多的艺伎世界。

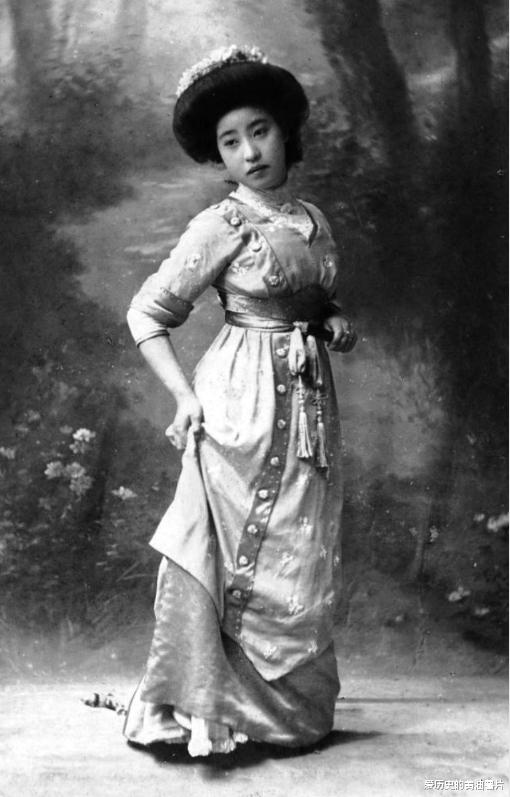

在这批老照片里,镜头前的艺伎与舞伎神情各异,她们身穿华美的振袖和服,配以精致的簪花与饰物,妆容讲究,连眉眼间的留白都蕴藏着审美的克制与技艺的讲究。

这是那个时代的社交名流与文化中坚,她们不仅会跳舞、弹琴、唱歌,更要擅长谈吐、书法、茶道与花道。

“艺伎”一词常被误解成“日本妓女”的代名词,尤其是在二战后“Geisha Girl”这一说法被驻日美军广泛误用,加剧了这种误读。

事实上,艺伎从来不是性服务者。她们是接受过长时间专业训练的传统女性艺人,工作内容是通过表演与陪席来提供文化娱乐。

而真正提供情色服务的,是历史上被称为“游女”或“花魁”的群体,两者在服饰、妆容、举止上都极易区分。

最早的“艺伎”其实是男性。18世纪的江户时代,男性艺人“太鼓持”(也称“伎艺者”)会在宴席上表演打鼓、说笑助兴。

直到1751年,第一位女性艺伎在京都登场,从此开启了女性主导艺伎行业的新篇章。相比男性艺人,女性更擅长歌舞,也更能掌握细腻的氛围调控,渐渐成为主流。到了19世纪中叶,女性艺伎已成为花街文化的核心。

舞伎,是正在学习成为艺伎的少女,意为“舞之子”。她们大多从15岁左右开始进入“置屋”(艺伎事务所)学习,训练内容涵盖舞蹈、三味线、茶道、礼仪、言谈乃至日常走路姿势。

舞伎的形象比艺伎更加艳丽:她们会在嘴角涂上鲜红的唇色,只画半边眉毛,头发也会以传统方式亲手盘发,而非使用假发。

明治维新带来了西化与现代化浪潮,也反而在某种程度上强化了艺伎的存在感。她们频繁出现在画报与明信片上,是当时的“视觉名片”,也是日本向世界输出自我形象的一部分。

时至今日,艺伎仍在京都、金泽、东京等地少数“花街”中延续传统。她们人数稀少,身价昂贵,成为少数愿意投入多年训练的女子才能达成的职业身份。

而每当春日花开、茶屋点灯,人们仍愿为她们停下脚步。

上世纪的艺伎照片

Photo credit: Wikimedia Commons /flickr.com/photos/okinawa-soba/ Japanese Archives