清晨7点的海德堡街头,一辆亮黄色的特制车辆缓缓驶过老城区石板路。车顶旋转的激光雷达像一只警觉的眼睛,将方圆50米内的停车状况尽收眼底。这不是普通的市政工程车,而是德国最新投入使用的AI"城市扫描仪"——这个由人工智能驱动的执法系统,正在彻底改变欧洲城市治理违停难题的方式。

这套系统的核心在于其多模态感知架构。车顶的4K超广角摄像头能以每秒25帧的速度捕捉画面,配合深度学习的车牌识别算法,不仅能识别欧盟标准车牌的复杂字体,还能穿透雨雪天气的干扰。研发团队负责人马库斯·韦伯透露:"我们在慕尼黑测试时遭遇暴风雪,系统仍保持98.6%的识别准确率。"

更精妙的是激光雷达的立体扫描功能。当车辆经过时,发射的激光束会在0.2秒内完成对目标车辆的三维建模,精确到可以检测出车轮是否压到人行道标线。海德堡交通管理局展示的案例显示,系统甚至能识别出某辆奔驰车超出停车位17厘米的细微违规。

毫米波雷达则解决了执法中最棘手的"临时停靠"判定难题。通过多普勒效应分析车辆振动频率,系统能区分司机在车内等待(引擎怠速状态)与真正违停的差别。这项技术使得误判率从传统人工执法的12%骤降至0.3%。

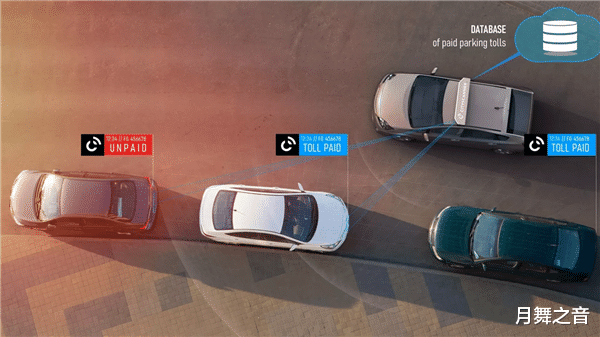

系统的强大更体现在后端的数据处理能力。每辆扫描车都搭载边缘计算单元,能在采集数据后30秒内完成三重校验:首先核对市政停车许可数据库,确认是否具有居民区特权;接着调取数字停车平台的交易记录,验证电子停车票有效性;最后通过时间戳比对,确保车辆持续违停超过5分钟才生成罚单。

这种实时数据交互带来革命性改变。在试点区域,拥有月租许可的居民不再需要张贴纸质凭证,残疾人车位被占用的情况下降42%。更值得注意的是,系统与导航软件Waze达成数据共享,当扫描车即将进入某区域时,周边司机会提前收到预警,形成独特的"数字威慑"效应。

从经济角度看,这套系统的投入产出比令人惊讶。单台设备每日可覆盖25公里道路,相当15名交警的工作量。海德堡财政部门的测算显示,虽然前期投入达17万欧元/台,但通过提高罚单开具效率,预计两年内就能收回成本。这种"科技执法"模式正在引发连锁反应——柏林市政厅已宣布将采购20台设备,而慕尼黑则计划将其整合到智慧城市系统中。

但创新也伴随着争议。德国汽车协会(ADAC)提出质疑:当AI系统在雨雾天气将奥地利车牌"W"误判为"V"时,申诉流程该如何简化?隐私保护人士则关注扫描车收集的街景数据去向。对此,DCX公司承诺所有数据在24小时后自动脱敏,并引入第三方审计机构监督算法公平性。

相比新加坡的电子眼抓拍或迪拜的无人机巡逻,德国方案展现出独特的技术哲学。其核心不在于单纯提高处罚力度,而是构建"感知-预警-执法"的完整闭环。在系统试运行期间,海德堡市政APP新增了"停车热力图"功能,引导司机主动避开高危区域,这种预防性治理使整体违停率下降23%。

这种创新或许预示着一个新时代的到来。当日内瓦国际交通论坛将该项目列为"2025年十大智慧城市案例"时,评委会特别强调:"它重新定义了技术与人性的边界——既保持执法刚性,又通过透明度赢得公众信任。"随着东京、多伦多等城市派出考察团,这套源自德国小镇的AI系统,正在为全球大都市的停车难题提供新解。

在科隆大教堂广场,一位刚收到电子罚单的法国游客苦笑着对记者说:"我的咖啡还没喝完,罚单通知就推送到手机上了。这效率让人生气,但又不得不服气。"或许,这正是科技重塑城市治理的微妙之处——当违规行为无所遁形时,文明停车的自觉性反而成为市民的新共识。