地下管网是城市水循环系统的关键载体,其水质状况直接关系水体生态安全与居民用水环境,构建实时精准的地下管网水质监测系统已成为城市环境治理的核心需求。该系统整合前端监测、数据传输、后端管控等技术环节,实现对地下管网水质的全时段动态监控,为管网运维、污染防控与环境管理提供科学数据支撑。环境工程领域研究人员指出,此类系统的应用可显著降低地下管网水质风险,推动城市水环境治理从 “被动应对” 向 “主动预防” 转变。

一、系统整体架构

地下管网水质监测系统采用 “前端采集 - 中间传输 - 后端管控” 三级架构,各环节协同保障监测数据的实时性、准确性与安全性。

监控中心作为系统核心,硬件配置围绕稳定性与安全性设计,包含工业级云服务器(支持多节点存储与并发处理,满足至少 1 年历史数据留存)、高精度数据传输模块(集成数据校验与加密功能)、运维管理计算机(搭载专用操作系统及数据可视化模块);软件层面涵盖多系统适配的实时查询物联网客户端、支持快速检索的水质数据管理系统、可自定义阈值的异常报警模块。

通信网络需适配地下管网复杂环境,当前采用通用分组无线服务技术为主、4G 网络为备份的架构,同时兼容无线局域网技术,形成 “主备结合、多网互补” 模式,确保数据连续传输,避免信号遮挡或电磁干扰导致的传输中断。

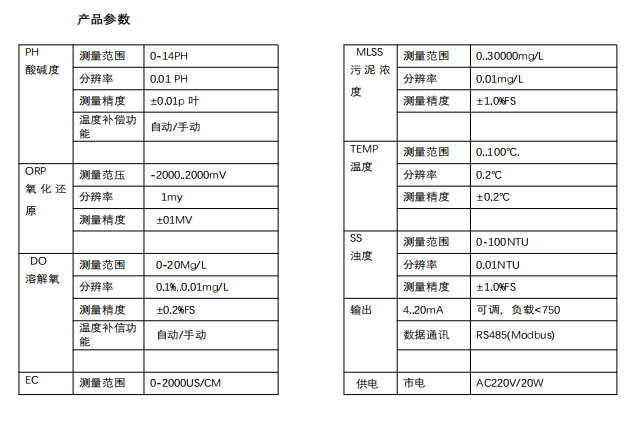

在线水质监测仪器作为前端采集单元,设备研发人员强调其需适应管网内悬浮物与腐蚀性物质影响,故采用 IP68 防护等级的不锈钢机箱封装,内部集成防生物附着处理的传感器(钛合金或聚四氟乙烯材质)、数据预处理模块与离线存储单元(支持 72 小时数据留存)。监测参数覆盖液位、化学需氧量(COD)、四级式电导率、氨氮等核心指标,可精准捕捉水质变化。

二、系统核心功能

基于三级架构设计,系统具备多项核心功能,全方位满足地下管网水质监测需求。

系统通过前端仪器实现水质指标连续采集,采集频率可按运维需求设为 1-30 分钟 / 次,原始数据经预处理去除噪声后传输至云服务器。运维技术人员表示,灵活设定采集频率能在保证精度的同时降低能耗,如水质稳定时段用低频率、特殊时段切换高频率,同时系统通过数据对比校验剔除异常值,确保结果贴合实际。

数据传输采用端到端加密协议保障安全,管理人员可通过计算机或移动设备登录客户端,实时查看监测数据与设备状态,也支持历史数据查询及报表导出。若需接入第三方系统,只需第三方提供对接协议,经技术配置即可实现数据共享,避免格式不统一导致的管理效率下降。

系统实时比对监测数据与预设阈值,当指标超范围(如 COD 或氨氮浓度异常)或设备故障(如传感器无响应)时,报警模块会通过短信、客户端推送等方式通知运维人员,同时生成报警记录标注关键信息。环境监测专家认为,快速报警可大幅缩短处置时间,助力及时定位管网问题、避免污染扩大。

三、系统技术优势与应用价值

系统在技术设计上充分契合管网运维需求与环境特点,优势显著且应用价值突出。

稳定性方面,硬件具备耐温、耐湿、抗振动能力,可适应地下复杂环境;软件采用分布式架构与多节点备份,单一设备故障不会导致系统瘫痪,故障排除后可快速恢复运行。扩展性上,预留多种通信接口,后续新增监测指标或扩展监测点时,只需通过标准化协议接入,无需改造核心架构。

应用中,系统可助力管网运维精细化,通过实时监测液位与水质变化,运维单位能精准判断堵塞或污染来源,减少人工排查盲目性;同时保障水环境安全,及时遏制污水泄漏风险,避免污染河道或地下水。此外,历史数据可支撑环境管理决策,帮助管理部门科学制定管网改造计划、优化污水处理政策,推动环境管理从 “经验驱动” 向 “数据驱动” 转变。

随着技术发展,地下管网水质监测系统将进一步提升智能化水平,未来与城市智慧水务平台深度融合后,将形成 “监测 - 分析 - 决策 - 处置” 闭环管理模式,为构建安全高效的城市水循环系统提供支撑,助力城市水环境治理迈向更高水平。