本文参考历史资料结合个人观点进行撰写,文末已标注相关文献来源。

(窦光鼐)

乾隆五十一年。

浙江科举考试。

当时主管浙江教育的,是浙江学政窦光鼐。

批阅试卷的时候,窦光鼐发现了一张很奇怪的卷子,这卷子上压根就没答题,就是根本没有按照题目来回答问题,而是列举了平阳县知县黄梅贪污腐败,欺压百姓,搜刮民脂民膏等问题。

说白了,这不是试卷,这是一封举报信啊,只不过在形式上比较新颖。

科举的机会是不容易获得的,寒窗苦读多年,就考这么一次,这次考不上,又要等好多年,这个人不在试卷上答题,反而举报知县黄梅,可以说为了告状,把自己的前途都给搭上了。

看着这封举报信,窦光鼐陷入了沉思,自己是要接手举报信,还是要装作看不到?

在浙江教育界,窦光鼐是高官,可是放眼整个大清官场,窦光鼐只是小角色。

可以前不是这样的,以前窦光鼐是京官,陪王伴驾那个级别的,本来他仕途无限,大有可为,就因为自己不结党不营私,就因为自己性格太刚正,处事不圆滑,结果被同僚打压,皇帝也逐渐对自己失去了好感,自己这才官场失利,到如今只做了一个小小学政。

这一年,窦光鼐已经六十六了,再干个三五年,兴许就可以从容退休,过清闲日了,他何必再掺和这些事儿?

最主要的是,这不是他工作职责之内的事情,他是管科举的,他完全可以把这张不符合科举考试要求的试卷判一个零分,然后装作一切都没发生过。

孔子有云,凡事当问该不该做,而不问能不能做。

这窦光鼐啊,他就不是一个胆小懦弱的人,他马上就把这个事情报告给了乾隆皇帝。

而且,窦光鼐打报告的这个时间点,还十分的巧妙。

怎么说巧妙呢?

浙江是很繁华的,现在浙江很繁华,清朝的时候浙江也很繁华,商业发达,农业发达,浙江省每年要向朝廷输送大量的钱粮,朝廷一直把这个地方看的很重要,所以皇帝曾好几次督促浙江官员清查浙江本地的账目,看看有多少亏空。

浙江官员一顿查,汇报说浙江这边还积欠朝廷三十万两,乾隆皇帝勃然大怒,朝廷国库的缺口这么大,而浙江这么一个庞大的经济体就只差三十万两,这不是胡说八道么?

奈何,浙江地方官的嘴很硬,无论皇帝怎么问,他们就是一口咬定,浙江吏治清明,说三十万两,就是三十万两。

就在这个当口儿,窦光鼐向乾隆报告,他还不仅报告了平阳黄知县的问题,连带着海盐县,嘉兴县,窦光鼐都一并报告,说根据自己所知,单是这三个县加起来,亏空就不止三十万两,顺手,他还把黄梅黄知县给告了。

皇帝正苦恼于浙江官员的狡辩呢,窦光鼐这一份报告,对皇帝来说那简直如有神助,乾隆马上就表扬了窦光鼐,说他提供了重要切实的证据,并且指责浙江官员,说现在本地官员都向我检举了,你们还说只欠了三十万?

重新给我查,如果再查不明白,那就等着摘顶戴吧。

官场嘛,讲究互帮互助,讲究和光同尘,当然作者说的是清朝,你窦光鼐是浙江学政,你不帮着浙江说话,你不支持一个办公室里上班的同僚,你胳膊肘往外拐,你给皇帝打小报告?

所以,窦光鼐前脚打完报告,几乎全体的浙江官员就都站到了窦光鼐的对立面,大家纷纷向皇帝上疏陈情,说窦光鼐存心不良,抹黑造谣,一定是另有所图。

浙江官员们越是这么说,就越证明他们心里有鬼,越说明浙江的亏空肯定不止三十万两,而且肯定不止涉及黄知县这一个人,背后牵扯的官员,那说不定有多少呢。

天子圣明,接到窦光鼐的举报之后,马上就派出钦差大臣曹文埴到浙江去调查,让他去清查一下亏空。

没想到,曹文埴查完之后,回复了一个更加诡异的结果,曹文埴说,自己查过了,浙江积欠朝廷的亏空,只有二十七万两。

您看,这一查,还少了三万两。

(乾隆皇帝)

浙江官员说三十万,钦差查出个二十七万,窦光鼐不服,他又给皇帝上奏折,说浙江的亏空,根本就不是几十万两,而是几百万两,说浙江各地,各县基本上都有亏空,鉴于之前他主持科举的时候接到群众举报,他还特地在奏折里又参了黄梅一道,说黄梅不仅贪污腐败,人品道德也大大的有问题,他母亲过世,他不丁忧不守孝,反而还在家里唱大戏。

最后,窦光鼐颇有点豁出去意思,把他在浙江多年来所见的官场陋习全都汇报了上去,矛头直接指向闽浙总督,巡抚,布政使一级别的高官。

窦光鼐的这种态度,让乾隆更加觉得浙江官场肯定有事儿,虽然事情不一定有窦光鼐说的那么严重,可二三十万的亏空,皇帝就觉得有水分,所以皇帝再派钦差大臣下到浙江,重启调查。

这次派谁去呢?是我们的老朋友,阿桂。

乾隆文靠和珅,武靠阿桂,这是皇帝心腹中的心腹,而且阿桂是能文能武,官场多年沉浮,什么场面他没见过,什么猫腻儿他看不出来?

但是,这个案子,他也只是想要大事化小,小事化了,因为窦光鼐这么一举报,牵扯的人太多了,窦光鼐举报的人也太多了,别人不说,闽浙总督富勒浑,这人就是阿桂的族孙,这是阿桂在地方上重要的政治支持,阿桂肯定是不希望富勒浑出事儿的。

阿桂处理这个事情,切入的角度非常清奇,他反复阅读窦光鼐向皇帝呈上的举报材料,并且找到窦光鼐亲自谈话,终于让他找到一个突破口,那就是,窦光鼐一个人把几乎整个浙江官场都给举报了,行为是很勇猛,但是他除了一张科举考试上的举报信之外,没有任何有力的证据。

他说他自己是所见所闻,那换言之,也就是窦光鼐道听途说。

想一下好像的确如此,窦光鼐只是一个学政,经济犯罪,职务犯罪这些信息,他没有调查和获取的渠道。

阿桂和皇帝汇报的时候,他就着重的强调了一点,认为窦光鼐的举报大多数都不可信。

乾隆皇帝对阿桂是很信任的,阿桂一说,皇帝就感觉可能真的是这个书呆子窦光鼐无中生有,造谣生事,他就偏向于相信阿桂,对浙江官场又有了信心。

浙江官员们一看皇帝的态度转变,他们也趁机落井下石,趁机进攻,纷纷向皇帝再上奏疏,说皇帝圣明,窦光鼐就是胡搅蛮缠,蓄意报复,他是故意要搅的浙江官场不安定,他唯恐天下不乱。

乾隆是昏君吗?不是。

乾隆是庸主吗?也不是。

乾隆是一个很聪明的皇帝,比历史上的大多数皇帝都要聪明,乾隆更是一个洞察人心,善于操弄权术的皇帝,这事儿要放到他年轻的时候,他都用不了钦差,用不着派人调查,他自己就解决了,但是现在他老了。

再英明的帝王,再雄武的君主,他的智力和精力都会随着年纪的增长而逐渐减退。

汉武帝,梁武帝,唐玄宗,他们都是这种类型的帝王,乾隆皇帝实际执政时间长达六十四年,浙江官场一案,案发时,乾隆也年近八旬了,判断力也不如从前了,所以皇帝就被糊弄了。

皇帝很生气,认为窦光鼐骗了他,还认为他对平阳县黄知县是诬告,让他明白回奏,解释一下自己为什么要这么做。

说白了,这就是皇帝要让窦光鼐做检讨嘛。

说出来您都不相信,皇帝已经拍板结案了,已经给案子定性了,但窦光鼐并不服,他马上就写了一封奏疏回禀皇帝,可不是检讨,而是反驳。

第一,就拿我举报平阳县知县这个事儿来说,皇帝您派下来的几个钦差大臣,他们到了浙江之后,就是表面上走走过场,他们都没下到平阳县去调查一下,那他们凭什么说我是胡说?

第二,我举报平阳县知县,是因为我之前接到了举报,以前我没时间,但是现在我要到平阳县去实地走访,亲自收集证据。

怪不得窦光鼐多年来仕途不顺,您看他这个性格,敢和皇帝叫板,否认皇帝的结论,您说他能混的好吗?

果不其然,皇帝看了窦光鼐的回复那是相当的生气,立刻就表示要把窦光鼐抓到京师刑部来论罪。

真要是被抓了,那可就完蛋了。

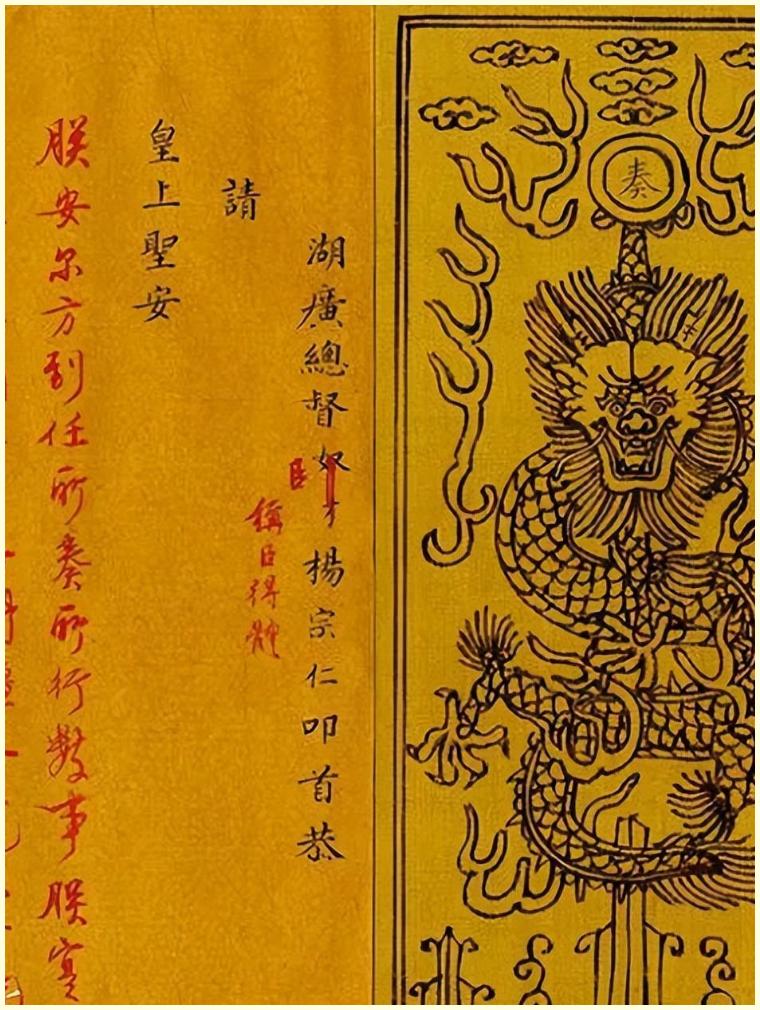

(清代奏折)

窦光鼐知道自己这一封奏疏送上去,皇帝肯定龙颜大怒,要把自己交部议处,所以他为了防止被抓到,白天上完奏疏,晚上他就连夜启程,到平阳县搜集证据去了。

京师来抓窦光鼐的人已经启程,窦光鼐搜集证据的时间,是非常有限的,可是他下到平阳县之后,才发现自己的阻力太大了。

平阳县的知县黄梅,他早就做好了准备,威逼利诱,包括浙江各级官员也早就把势力渗透了下去,他们不许百姓发声,严格管控言论,平阳县的百姓们平时受尽了官府的欺压,窦光鼐下去搜集证据,大家却支支吾吾,一句话也不敢说。

要说到这一步,基本上就没办法了,但窦光鼐急中生智,他跑到平阳县的城隍庙里支了个台子,大张旗鼓的表示自己要受理民情。

城隍庙里,青烟缭绕,供奉着幽冥的判官,古人会认为,城隍庙具有某种超脱于世俗的能力,或者说,官府的威权可以封锁街巷,却无法封锁人们对神明与公理的敬畏,那么在这里,每一句曾经沉默的证言,都将在城隍爷的注视下,获得新的勇气。

于是乎,压抑许久的百姓是七嘴八舌,纷纷不吐不快,很快窦光鼐就把证据给搜集齐了。

这份证据,足可以小见大,一旦被送乾隆皇帝的面前,那浙江官场将会迎来一场大地震。

浙江巡抚伊龄阿,他坐不住了。

浙江出事儿,他这个巡抚首当其冲被牵连,或者压根他也是贪污腐败违法犯罪的一员,所以他说什么也要把窦光鼐给控制住了。

窦光鼐搜集证据的同时,伊龄阿可以说是疯狂的向皇帝上奏疏,各种抹黑污蔑窦光鼐,说窦光鼐跑到平阳去制造混乱,骚扰百姓,把他描述成了一个大耍官威,无恶不作的邪恶官僚。

皇帝被伊龄阿这么一调挑拨离间,愤怒更甚,又是几道旨意降下,明确提到,要革除窦光鼐的所有职务,取消他所有的功名,还要严办,严惩他。

要说窦光鼐这个人很有前瞻性,在平阳县搜集到证据之后,他预感自己马上就要被捉起来,要被送到京师问罪,所以这份证据他一分钟都没在手里搁,马上就派人秘密的送到了京师。

快递刚发走,窦光鼐就被扒去官服,捉上囚车,押送京师治罪。

不过很显然窦光鼐一个人做事比整个浙江官场的官员们都快,效率都要高,他才走到一半,证据已经被送到宫里,到了乾隆皇帝的手中了。

看着手里的证据,乾隆皇帝陷入了沉思。

皇帝自然明白,自己错怪了窦光鼐,皇帝更明白,浙江官员欺上瞒下,违法乱纪,浙江官场肯定是有巨大亏空,存在巨大问题,皇帝还明白,自己派下去的这些钦差,也都在糊弄自己。

承认自己的错误,收回对窦光鼐的处罚很简单,乾隆有这样的心胸,可问题是,这个案子到了这一步,真的要继续查下去吗?真的要按照窦光鼐提供的证据顺藤摸瓜,把浙江官场掀个底朝天,把浙江官员全都处理了么?

如果要一办到底,这意味着整个浙江省级行政系统将被连根拔起,会造成巨大的权力真空和行政瘫痪,前文我们说了,浙江是财赋重地,它的动荡将直接冲击清朝的经济命脉。

乾隆决定,不能一五一十的办,但是,也不能不办。

可以说,像窦光鼐这样不计个人得失,敢于捅破天花板的直臣,他也是要保护的,也是要鼓励的,人家窦光鼐把命都要搭上了,你还熟视无睹,天下士子,清流名士,他们的心可就彻底寒了。

(巍峨宫室)

所以,皇帝接下来做的是:

精准切割,点到为止。

皇帝几乎没有处理浙江官场上的中高层官员,也没有处理钦差大臣,就算是处理,也只是那种不痛不痒,形式上的,做给人看的处理,但皇帝积极处理了浙江官场上的基层官员,知府,知县这一级别的,那是狠狠的办了不少,甚至平阳县的黄知县,还被乾隆当做这起案件的首恶,把他给杀掉了。

窦光鼐获得了皇帝的嘉奖,不仅免除了此前对他降下的所有罪过,还把他从(地方官)浙江学政调为了(京官)光禄寺卿。

这个调动很有意思,浙江学政权力不大,职级可是正二品,而光禄寺卿权力也不大,职级却是从三品。

看似是升职了,但其实是降职了。

墨写的民冤,终究洗不净朱批的官场。

头撞的南墙,原来是大清的铁壁铜墙。

至于亏空,恐怕皇帝也查不下去了,为什么查不下去?因为,就算查出来了,这宛如深渊巨口的大窟窿,谁又能堵的上呢?

参考资料:

《清史稿·列传一百九》

《清高宗实录·卷之六百四十三》

安克慧.大清诤臣窦光鼐.东方艺术,2018

沈根花.清代诗人窦光鼐生存状态考论.潍坊学院学报,2015

评论列表