乾隆二十一年,豫东商丘的李家村,连着下了半个月雨。地里的麦子泡得发了芽,穗子耷拉着像霜打的草,村里人人愁眉苦脸。唯独李大柱,愁的不是麦子 —— 他娘头七刚过,坟头的新土还没干,而他连块像样的麦饼都没给娘供上。

大柱是个苦孩子,爹走得早,娘守着半亩薄田把他拉扯大。小时候逢年过节,娘总省出口粮,磨点新面给他烙麦饼,金黄的饼子咬一口掉渣,娘却只在旁边啃红薯干,说 “娘不爱吃甜的”。后来大柱长大了,本想攒钱给娘盖间新屋,没成想娘一场风寒,没等熬到秋收就走了。

送葬那天,大柱兜里只有三个铜板,还是跟邻居王婶借的,只买了两炷香、一张黄纸。跪在坟前,他攥着那几张皱巴巴的黄纸,眼泪砸在新土上,砸出一个个小坑:“娘,儿子没用,连您爱吃的麦饼都没给您做过……”

雨停的头天晚上,大柱翻来覆去睡不着。他想起村东头有个老磨房,是前几任村长盖的,后来有了石碾子,磨房就荒了,里面那盘青石磨,据说还是明朝传下来的。“不如去磨点面,给娘供上?” 念头一冒出来,他就坐不住了,摸黑找了个布口袋,装了半袋家里仅存的、没发芽的陈麦,扛着就往村东头走。

老磨房的门是松木板做的,风吹日晒得褪了色,一推就 “吱呀” 响,像老太太的咳嗽声。大柱摸出火折子点亮,昏黄的光里,那盘青石磨静静立着,磨盘上积了层薄灰,磨眼里还卡着半粒陈年的麦子。他挽起袖子,先把磨盘擦干净,又找了块破布把磨杆缠上 —— 娘以前说过,磨杆硌手,缠块布能舒服点。

往磨眼里倒麦子时,大柱的手还在抖。陈麦有点硬,他怕磨不细,倒得格外慢。“娘,您等着,儿子这就给您磨面,烙最软的饼。” 他一边说,一边推着磨杆转起来。

起初磨杆沉得很,大柱憋得脸通红,额头上的汗顺着下巴往下滴,滴在磨盘上,晕开一小片湿痕。可转了没几圈,他忽然觉得手里一轻,像是有股看不见的劲在帮他推。磨盘转得越来越顺,“咕噜咕噜” 的声音在空荡的磨房里响着,竟有点像娘以前摇纺车的动静。

更奇的是,磨盘底下的面箩里,面粉簌簌往下落,白花花的,比他见过的任何面都细。大柱心里纳闷,刚想蹲下来看看,忽然听见 “叮” 的一声,有个东西从磨盘缝里掉出来,滚到他脚边。

他捡起来一看,是颗圆滚滚的豆子,金闪闪的,在火折子光下泛着暖光 —— 竟是颗金豆子!

大柱以为自己眼花了,揉了揉眼睛再看,没错,真是金豆子。他赶紧把面箩挪开,又往磨眼里倒了些麦子,磨盘接着转,没一会儿,又掉下来两颗金豆子。这下他慌了,捧着金豆子直哆嗦:“娘,是您显灵了?还是…… 还是这磨盘有啥说道?”

他不敢多磨,把磨好的面粉装进口袋,又小心翼翼地把三颗金豆子包在娘缝的粗布巾里,匆匆锁了磨房门往家走。路上风一吹,他才敢相信不是梦 —— 那金豆子沉甸甸的,硌得手心发疼。

第二天一早,大柱先给娘的坟头供上了刚烙好的麦饼,麦饼上还撒了点白糖,是他用一颗金豆子换的。然后他拿着剩下的两颗金豆子,去了王婶家 —— 王婶借他铜板时,还塞了两个红薯给他,这份情他记着。“婶,这是还您的,还有…… 还有点心意。” 他把一颗金豆子递给王婶,王婶吓得直摆手,说啥也不收,直到大柱说清了磨盘的事,王婶才叹着气收下,说 “这是你娘的福气,也是你的良心换的”。

剩下的那颗金豆子,大柱换了些粮食,分给了村里另外两家没饭吃的老人。村里人本就知道大柱孝顺,这下见他得了金豆子还不藏私,都夸他 “心善有好报”。

可这话传到村霸刘三耳朵里,就变了味。

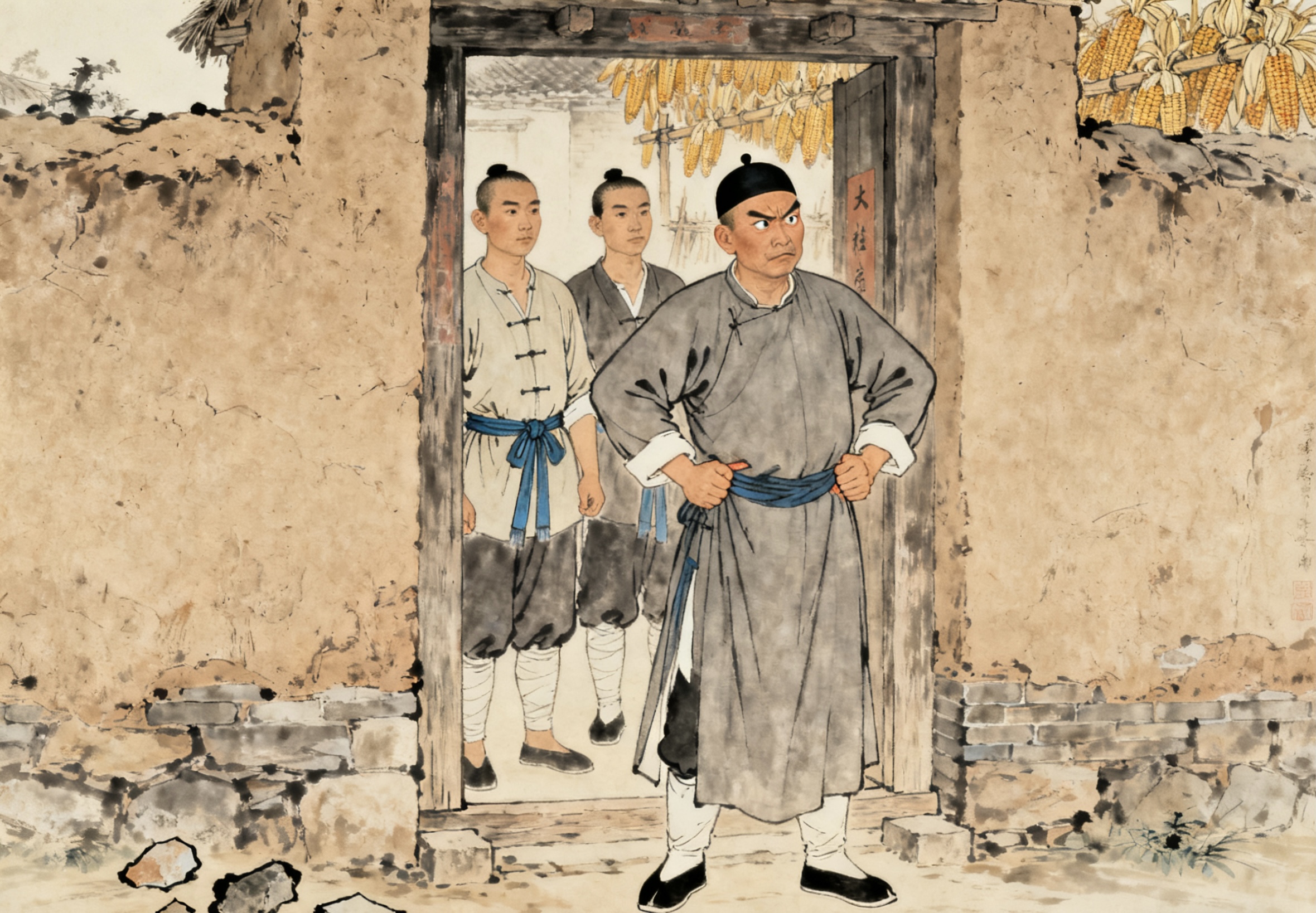

刘三是村里的地主,占着大半的好地,还爱欺负人。听说大柱从老磨房磨出金豆子,他当天就带了两个家丁,堵在了大柱家门口。“李大柱,你小子藏啥好东西呢?” 刘三叉着腰,三角眼瞪得溜圆,“村东头老磨房是我家的祖产,你用我的磨盘磨出金豆子,凭啥独吞?”

大柱知道刘三在胡扯 —— 老磨房是村里公产,跟他家半毛钱关系没有。可他老实,嘴笨,半天说不出一句反驳的话。刘三见状,更嚣张了,直接带着家丁去了老磨房,还让人扛了两袋新麦来:“这磨盘现在归我了,往后谁也不许用!”

当天晚上,刘三就关了磨房门,让家丁推着磨杆。他自己坐在旁边的凳子上,手里拿着个布袋子,等着金豆子掉下来。可磨盘转了半天,别说金豆子,连颗石子都没掉出来。面粉倒是磨了不少,可刘三哪看得上这点面?

“没用的东西!” 他踹了家丁一脚,亲自撸起袖子推磨。磨杆沉得要命,他推得气喘吁吁,额头上的油汗把辫子都浸湿了。推了半个时辰,他实在没力气了,刚想歇会儿,忽然听见 “咔嗒” 一声,磨盘卡住了。

“咋回事?” 刘三急了,伸手去掏磨眼,想看看是不是麦子卡住了。可手刚伸进去,磨盘突然又转了起来,死死夹住了他的手!

“啊 ——!” 刘三疼得惨叫起来,家丁赶紧过来帮忙,费了九牛二虎之力才把他的手拔出来。再看那手,肿得像个馒头,指头上还划了好几道口子,渗着血。更糟的是,磨盘底下掉出来的不是金豆子,是一堆黑黢黢的石子,还带着股霉味,把磨好的面粉都弄脏了。

刘三又疼又气,对着磨盘踹了好几脚,骂骂咧咧地走了。可这还不算完 —— 第二天一早,他发现自己的手不仅没消肿,还开始流脓,找了郎中来看,郎中说 “是邪祟入体,得亏拔得快,不然手都保不住”。更倒霉的是,他扛去磨房的两袋新麦,不知咋的,全发了霉,连喂猪都嫌馊。

这事很快传遍了李家村。有人说,半夜路过老磨房,看见里面有个老太太的影子,坐在磨盘旁边,像是在护着啥;还有人说,那影子跟大柱娘长得像。大柱听了,心里暖烘烘的 —— 他知道,娘一直都在。

后来,老磨房成了村里的 “良心磨”。谁家有难处,想去磨面,大柱都乐意陪着去。奇怪的是,但凡心善的人去磨,磨出来的面粉都格外细,偶尔还会掉颗小石子,可石子洗干净了一看,竟是些亮晶晶的碎银子;要是有人揣着贪心去磨,要么磨不出面,要么磨出来的全是麸子。

过了两年,大柱娶了邻村的秀儿,秀儿贤惠,跟大柱一起孝顺村里的老人,日子过得越来越红火。他们有了个儿子,大柱给儿子取名叫 “李念孝”,教他从小就认那盘老磨 ——“这磨盘认人心,你揣着啥心去磨,就出啥东西。做人啊,得像你奶奶那样,心善,孝顺,比啥都强。”

再后来,李家村的人都知道了一个理:金豆子不是磨盘给的,是良心换的;霉麦子不是磨盘害的,是贪心招的。那盘老磨立在村东头,磨了一年又一年,“咕噜咕噜” 的声音,像是在跟每一个路过的人说:做人别忘本,心善有好报。

评论列表