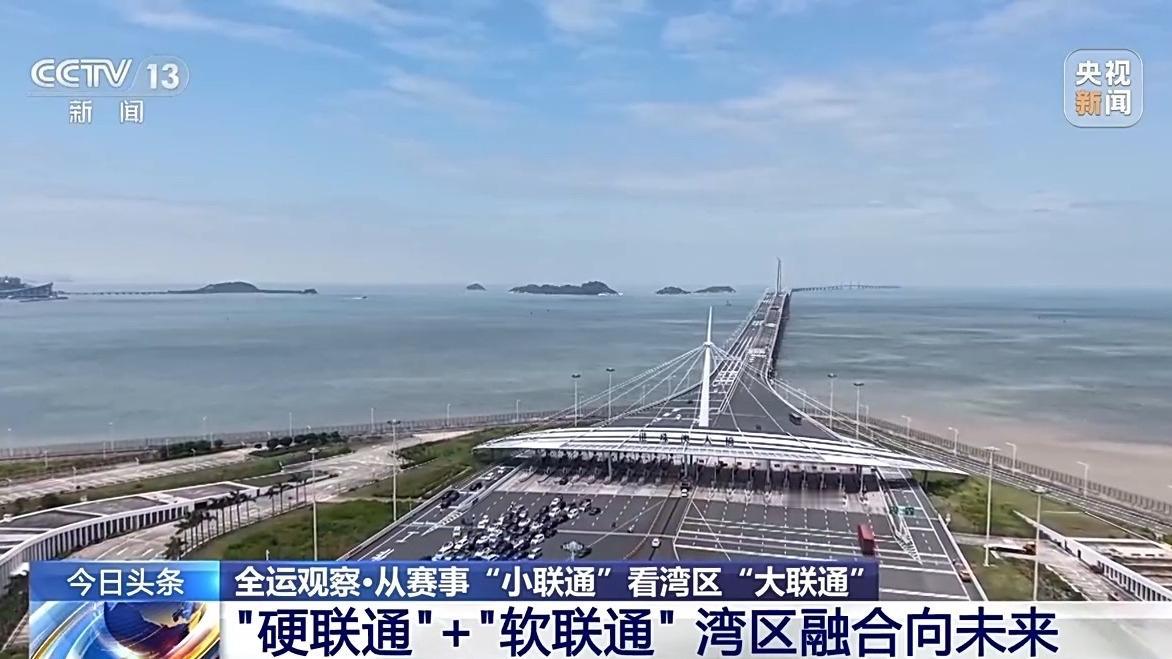

从赛事“小联通”看湾区“大联通” 当全运会跨境自行车队6次无感穿越粤港澳口岸,当81岁香港阿伯通勤深港两地备战乒乓球赛,这场体育盛会早已超越竞技本身——那些赛道上的丝滑衔接观赛时的便捷体验,藏着大湾区最动人的融合密码。 谁能想到,230公里的跨境赛道背后,是三地打破规则壁垒的硬核创新。运动员“不踩刹车”通关的背后,是人脸识别前置查验技术的支撑,更是粤港澳“有事好商量”的协同智慧。就像香港特区文旅局局长说的,线上线下随时沟通的跨区域机制,让办赛的每一个细节都无缝衔接。而普通观众7秒刷脸通关、24小时智能办证的便利,更让“一证在手湾区畅行”从口号变成现实。 这场赛事,更是普通人的融合盛宴。66岁才学打球的张耀钊,用“祖籍东莞、生于香港、居住深圳”的身份,诠释了“大湾区人”的底气;辽宁观众崔女士看完女排赛逛遍澳门景点,云南游客跟着赛事打卡珠三角美景,“观赛+旅游”的热潮里,是三地文化的自然相融。当奖牌“同心跃”以木棉、紫荆、莲花为设计当19城运动员同场竞技不分彼此,血脉里的文化认同早已跨越了地理边界。 赛事的“小联通”,早已延伸成湾区发展的“大联通”。港珠澳大桥、深中通道串珠成链,“港车北上”“澳车南下”突破768万辆次;262项“湾区标准”覆盖36个领域,8000多名港澳专业人才在粤执业;东莞“共享机场”让货物当天直通全球,南沙181项制度创新吸引三千多家港澳企业扎根。16.5亿赛事赞助、50亿经济增量,这场盛会不仅是体育狂欢更是湾区经济的“超级连接体”。 从赛道上的无感通关到生活里的跨境通勤,从赛场内的携手竞技到产业间的协同共赢,大湾区的融合从来不是空洞的概念。它藏在老人通勤训练的坚持里,藏在游客说走就走的便利里,藏在企业降本增效的突破里。