齐鲁晚报·齐鲁壹点记者邱明高松

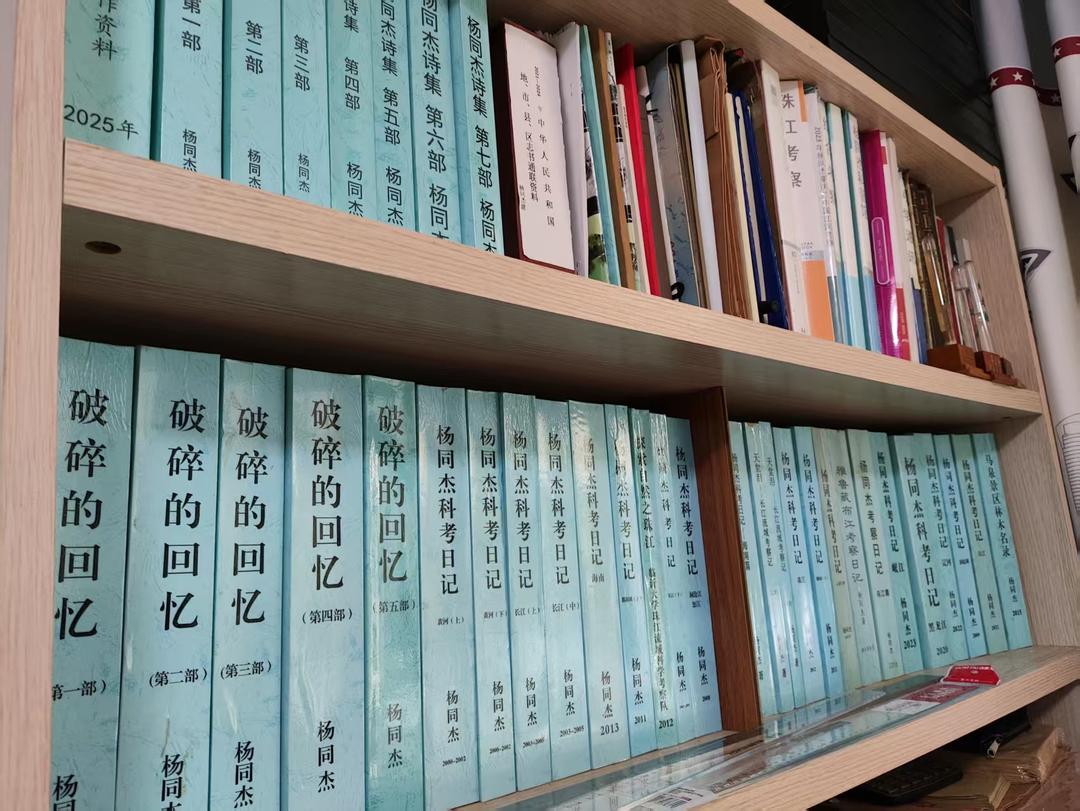

杨同杰的昆虫生态考察之路,得用1.6米厚的A4纸才能“装”下。

曾是临沂市沂水县一名普通教师的杨同杰,因痴迷昆虫生态学,取得了常人难以企及的成就,被誉为“中国的法布尔”。50多年来,他走遍了内地名山大川涉及考察区域500多万平方公里。先后撰写相关日记、报告1000多万字,出版科普图书十余部。甚至在其罹患胃癌后,还拖着病躯考察了辽河、岷江、雅鲁藏布江,继续奔走在江河山川之间,立志为社会留下些许有用的印记。

多年攒下1000万字考察日记和报告

2025年11月中旬,记者在临沂老城区一住宅小区内见到了已近70岁的杨同杰。

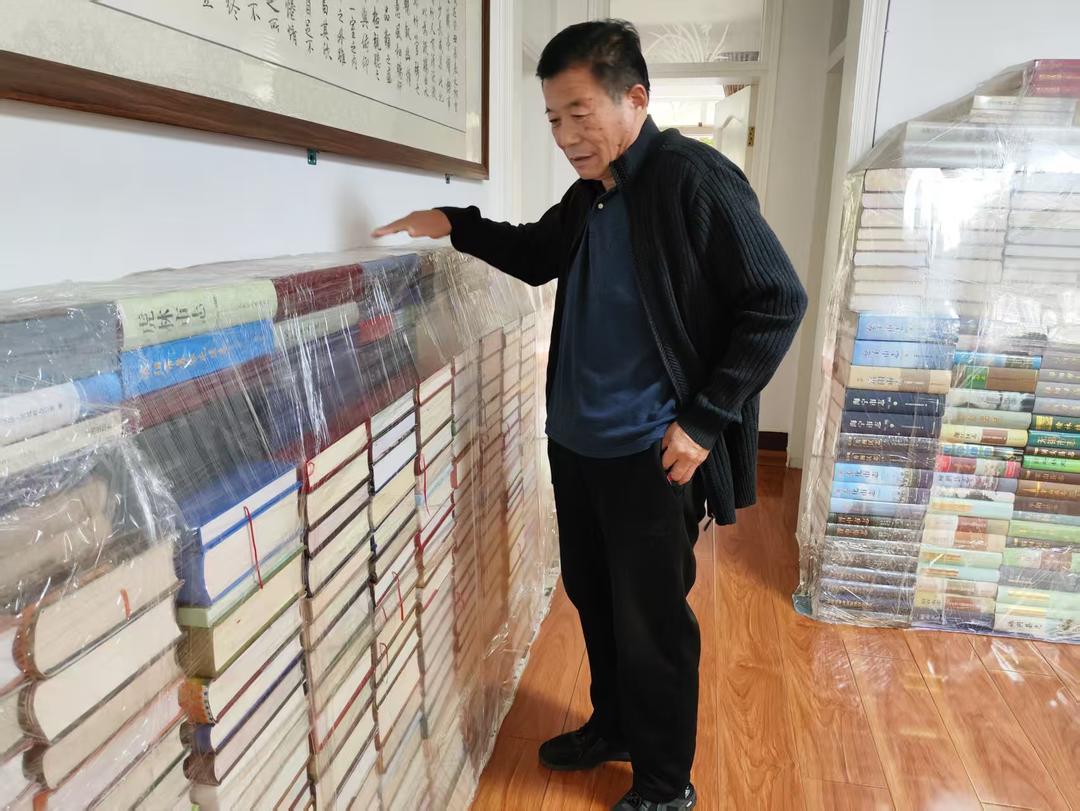

打开房门,书籍特有的油墨味和樟木香扑面而来。客厅和多个卧室内,靠墙码垛着一米多高的书籍。为了防尘防潮,这些“书墙”用透明塑料纸悉心包裹着。“这是考察期间收集到的各地方志,来自全国260多个市和2100多个县。”杨同杰说,他考察的内容不止昆虫及周边自然环境,还涉及环境保护、矿产资源、人文历史、民族变迁、文化教育等多个领域,这些地方志是其野外考察的重要参考资料之一。

存放在主卧室的两个樟木箱,以及书架上,则装满了考察日记和报告。据统计,共有1000万字之巨。如果全部按照A4纸计算,摞起来高度超过1.6米。

忆及科考之路的开端,杨同杰说:“那是一枚鸡蛋换来的。”

出生于1957年的杨同杰,童年是在漫山遍野的花香虫鸣中度过。山坡上跑累了,找块软和的草地随便一趟。休息够了,翻个身看虫儿奔波。寻常之间,大自然的怀抱带来无限乐趣。

在他11岁时,走街串巷的货郎进村,带着针头线脑以物易物。筐子里一本没有封面的插画图书,引起了杨同杰的注意。那本名为《昆虫记》书上,活灵活现地展示了各种昆虫。随手翻开几页,杨同杰就被深深吸引。

书里的昆虫,既有他经常观察的小虫子,也有他没见过的怪异模样。软磨硬泡之下,他向母亲讨来一枚鸡蛋,换到了那本图书。

很多年后,杨同杰才知道那本书的作者是世界著名昆虫学家、文学家、自然科学博士法布尔。

一枚鸡蛋换来的残旧图书,无意之间打开了一位山村少年的科考人生。一环扣一环,一物影响一物。读着书中文字,杨同杰对生态有了初始认识。

现实中的场景,加深了这种认识。有一年,生产队种在山上的谷子闹虫害,大人们使用当时流行“六六六”药粉灭虫。谁料到上午喷完药,下午来了大雨。第二天,山下水塘里的鱼都漂了起来。杨同杰在想,这是药粉被雨水冲到山下,鱼儿在有毒的水里中毒。他就担忧“如果人吃了这些鱼岂不是也会中毒?”

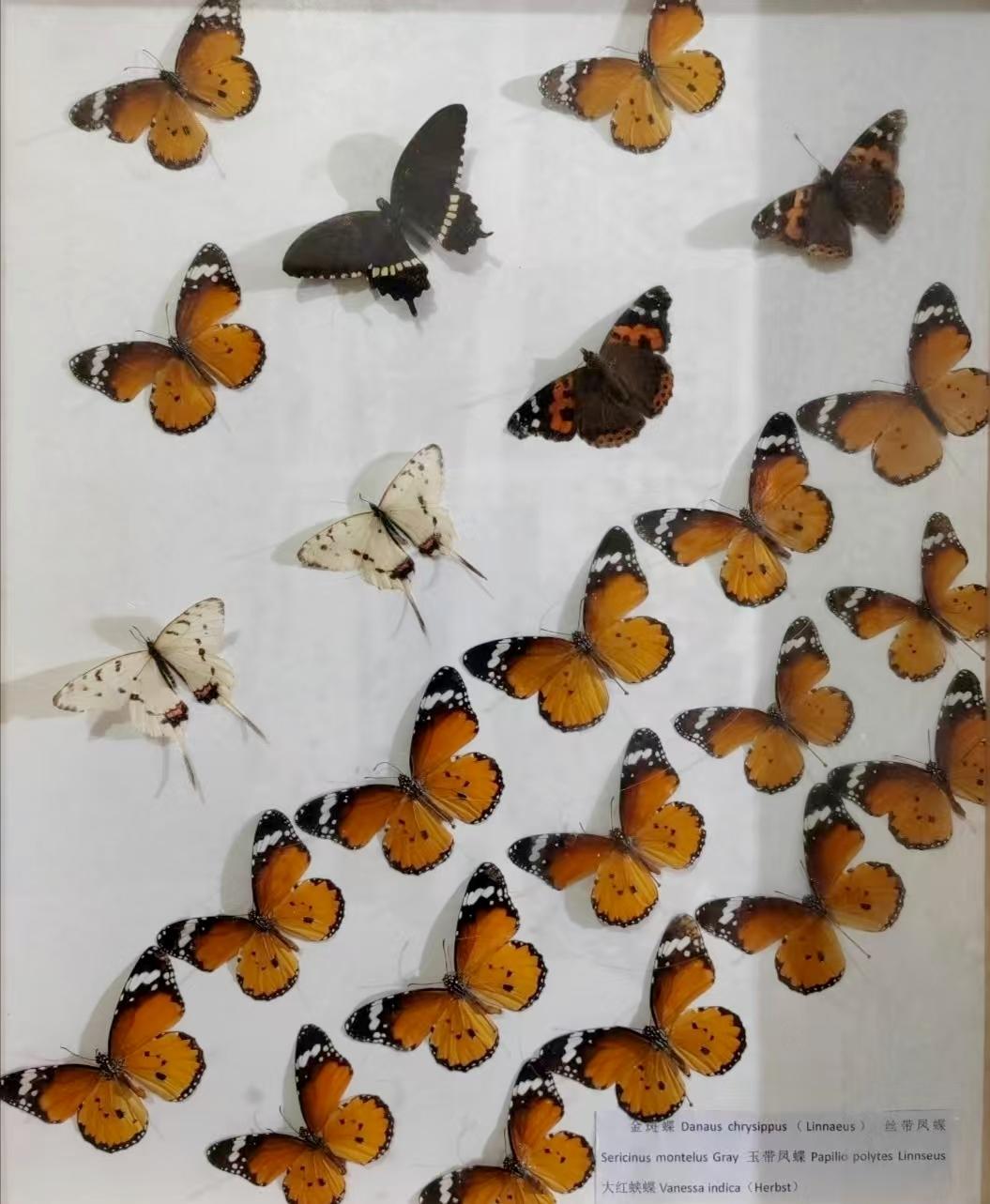

杨同杰读高中时,为了增加耕地面积,小时候躺过的草皮成了荒滩,山梁上的树林被砍伐,那些色彩艳丽或叫声动人的虫儿没了踪迹。他担忧如此发展下去,后人将不知道这些昆虫的存在,更看不到它们的模样。于是,他开始制作昆虫标本。当时家里的3间土屋墙壁上,几乎扎满了当地能捉到的昆虫。

遗憾的是,在杨同杰20岁时,一场山洪冲垮了土屋,不仅将收集多年的标本卷走,他和母亲也差点出意外。

源于对昆虫和自然的热爱,杨同杰21岁时成为当地学校一名代课老师,让其有了更多精力和资源研究昆虫。

痴迷昆虫创办生态研究所

在校园里,图书馆里的藏书、知识渊博的同行,都成了杨同杰学习的对象。一边教着文化课一边学习的他,加深了对昆虫生态学的认识。

当遍读相关书籍,特别是了解到世界闻名的生物学家法布尔也是“半道出身”,自幼就受其影响的杨同杰有了更高的目标。1998年,杨同杰利用自家的住房,陈列展示在沂蒙山区采集到的1万多件昆虫标本,并把多年间完成的几十项研究成果逐一整理出来。在沂水县教育局、科委、团县委的帮助下,办起了家庭青少年科技馆,义务向全县青少年进行生态科普宣传。

自然资源丰富的沂蒙山区,为杨同杰提供了广阔考察空间。经过其考察发现,生活在我国境内当时已知的32目昆虫中,仅是沂蒙山区腹地的沂水县就有29目500多个群种。为了考察这些昆虫群种,寒暑假及周末的时间,杨同杰几乎全部泡在山林间。

有一次,为了观察玉米螟虫对作物的危害过程,他蹲在玉米地里二天二夜,吓得妻子以为出了意外,差点儿报警。也正是这次经历,让妻子成为后来科考路上的得力助手。

来自家庭的支持给了杨同杰无限动力。为了降低成本,杨同杰使用的都是自己花三四块钱制作的标本箱。尽管如此,庞大的昆虫标本数量和其他支出,让工资不多的他时常捉襟见肘。1999年,手里再也没钱制作标本箱时,妻子拿出了压箱底的三块银元。“这是她的嫁妆,没钱给孩子买奶粉的时候她都没舍得动。”杨同杰颤巍巍地接过银元,不知将来该以何回报。

大把的时间和本该用于家庭支出的财物,变成堆积如山的昆虫标本以及一摞摞的考察报告,杨同杰在业内的影响力逐渐凸显。

其中,中科院相关研究机构和专家给予杨同杰高度评价。时任中国昆虫学会理事长的张广学院士认为,杨同杰关于沂蒙山区陆生昆虫区系的研究不但填补了国家空白,而且还有可能在动物地理学研究上有所创新,为沂蒙山区的生态保护、农业可持续发展提供基础资料和指导。

杨同杰自费创办的科技馆,在经过临沂市科委的考察和指导后,于2000年3月蝶变成临沂市昆虫生态研究所,并成为中科院科研合作单位。

要为世间留下更多有益印记

相比如数家珍的图书和考察日记、报告,对历来所获荣誉,杨同杰却极少提及。记者熟悉的是,他曾获得全球环保大奖之一的福特汽车环保奖,一度是各大媒体争相报道的新闻人物。

杨同杰说,那次获奖源于一场行业会议。2000年4月,世界多样性生物研讨会在北京召开。受中科院之邀,他出席会议并介绍了自己开展的研究情况。会议期间,听到专家介绍,黄河流域物种分布极广,对于全国生物生态研究具有非同一般的价值,遗憾的是一直没有人或机构进行过全面考察。

会议结束返程路上,“全面考察黄河流域”的想法就烙进了杨同杰的脑海。

回到家乡后,这个想法得到了妻子的支持。当年暑假,揣着家中仅有的3000元钱,以及县教委赞助的一台摄像机,杨同杰的考察之路首次走出沂蒙山区,向黄河源头进发。

单薄的服装、钢管和塑料布做成的简易帐篷、厚厚一摞煎饼,当一队来自矿业大学的专业考察队在青藏高原与寒酸的杨同杰夫妇相遇,他们在震惊之余极力劝导杨同杰不要涉险。当时已经出现严重高反的杨同杰,早在离家前就给儿子写好了遗书,怎会放弃就在眼前的黄河源头。

最艰难的时候,杨同杰患上了肺气肿,呼吸极为困难。“留着你吸吧,你活下去了一定能把我带回山东,要是只有我活着,你身体这么重,我拖不动你,咱俩就都撂这里了。”当时他的妻子也严重高反,仅有的一瓶氧气,留给了杨同杰。

危急时刻,他们得到了当地牧民和政府部门的救助,进而完成了相关科考。

利用三年的暑假时间,杨同杰在妻子的无私支持和陪伴下,历时共计167天,行经8个省、自治区,记录日记60多万字,拍摄图片万余张,采集昆虫标本2万多件,拍摄录相视频资料100多小时,完成了对黄河流域的生态考察,并向沿黄地区提交环保、考察报告60多份。这段经历和成果,让杨同杰获评国际环保大奖。

继黄河之后,杨同杰又把目标对准长江、黑龙江、珠江、雅鲁藏布江等大江大河。至2021年,中国十大河流中他已经考察了九条。

长期野外风餐露宿,杨同杰的身体逐渐吃不消。2022年底,不幸患上了贲门癌。病床上的他回想着过往经历,既为点点滴滴的收获骄傲,也为科考路上获得的各界帮助而感动。盘点走过的名山大川,杨同杰发现十大江河中还有辽河未曾涉足。为了此生不留遗憾,也为了给世间留下更多有用的印记,他决定走向辽河流域。

2022年,在手术后的第三个月,杨同杰拖着病体毅然前往辽河。“能走一步就撑一步,走个一二十米就疼得蹲下来缓一缓。”手术在其后背留下了长达30厘米的疤痕,也留下了永久的疼痛。几乎是在妻子全程搀扶下,杨同杰花了两个月时间考察完辽河。回到家后又利用3个月的时间,撰写了长达30万字的考察报告。

忍受着常人难以体会的疼痛,杨同杰在2023年后又再次考察了岷江、雅鲁藏布江,并且还回到了黄河源头。

“人来到这个世上都有各自使命,总要留下一点痕迹,有意义的痕迹。”考察途中、病榻之上,杨同杰一直思考人与自然如何和谐相处。

法布尔以文学之笔描绘昆虫的习性,充满人性的温情。杨同杰则在学者的执着之外,更添一层对人与自然关系的深沉忧思。当关注到黄河源头的雪线从20多年前的3000米退到现在的4000米。“源头水源减少,势必造成黄河下游断流,进而影响两岸生态和人类的生产生活。”杨同杰思索,是否能借鉴南水北调成功案例,从雅鲁藏布江等水源充沛地为黄河补水。

2025年,有感于杨同杰的考察成果,四川省眉山市党史和方志馆希望收藏其相关考察资料。杨同杰欣然同意,于10月18日无偿捐赠科考资料526件。

夜深人静胃部不再反酸疼痛的时候,杨同杰思绪时常沉浸在虫鸣蝶舞里。以大地为实验室,以生命为刻度,丈量自然的脉动。他希望,自己是无愧于环境的大自然之子,考察路上的眼看、心想、手记,能架起一座连接公众与科学的桥梁。