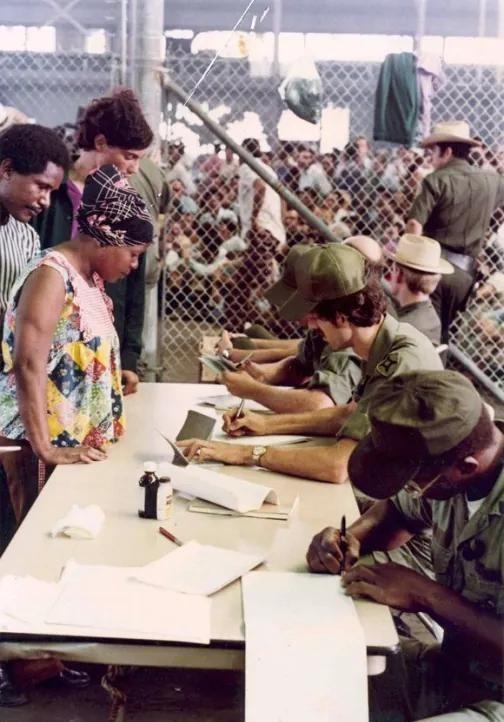

1980年,古巴的领导人卡斯特罗为了报复美国,竟然将15万名罪犯以及精神病患者送到了美国本土,本以为是一群社会精英,让美国没有想到的是,他们的城市即将被犯罪笼罩。 你能想象吗?一个国家的领导人,居然把自己国内的监狱和精神病院清空了,直接装船送到另一个国家,还说是“人民自愿出走”? 1980年,马列尔港的大门一开,15万人鱼贯而出,浩浩荡荡冲向佛罗里达,美国人一开始还沾沾自喜:这是自由的胜利,是古巴人民对民主的向往。 但这场“自由大逃亡”的背后,其实是卡斯特罗的一记“政治反手刀”。 当年古巴经济风雨飘摇,苏联援助日渐干瘪,国内问题堆积如山,卡斯特罗知道,靠自己解决不了这些“社会负担”,干脆送给美国。 一边借机发泄对美制裁的不满,一边顺手甩掉国内的治安和福利包袱,美国呢?还真就张开双臂全盘接收了。 这不是普通的移民,而是一场有组织、有预谋的“社会转移”,卡斯特罗公开说:“谁想走就走,我们不拦。” 但他没告诉外界,这些人里有大批刚从监狱和精神病院“特赦”出来的,不少人根本不是“追求自由”,而是被当成垃圾倒了出去。 当年美国的总统是卡特,立场人道,对古巴移民一贯宽容,早在1966年,美国就通过了《古巴调整法案》,只要是1959年之后逃到美国的古巴人,只要待满一年,就能拿绿卡。 这在冷战环境下,是一种政治姿态,也是对卡斯特罗政权的否定。 但1980年这波人潮,性质完全不同,卡特政府最初依旧秉持“欢迎投奔自由”的态度,但很快他们发现搞砸了,来了的不光是普通百姓,更多的是社会边缘人群,甚至是惯犯、精神病人。 迈阿密当时还只是个中等城市,根本承受不了这样一波“特殊来客”,治安系统几近崩溃,警力疲于奔命,毒品、枪支泛滥,暴力事件层出不穷。 美国媒体一度把迈阿密称为“犯罪炼狱”,而联邦政府面对这场突如其来的移民危机,显得束手无策。 马列尔事件不只是一次移民潮,更是一次城市命运的转折点,从1980年之后,迈阿密彻底变了。 原本以英裔白人为主的社区迅速“拉丁化”,语言、文化、宗教乃至生活习惯都在短时间内发生剧烈变化,数据显示,短短几年内,白人居民比重从九成跌到不足一成,西班牙语成了主流语言。 这座城市从“阳光海岸”变成“毒品前线”,电影《疤面煞星》就是在那个背景下拍的,古巴黑帮、毒枭组织、非法枪支交易如雨后春笋般冒出来,迈阿密警局甚至公开承认,他们短时间内无法控制局面。 而联邦政府呢?从最初的“欢迎难民”,到后来的“收紧边境”,再到修改移民政策,一路狼狈应对,马列尔事件之后,美国开始重新审视移民政策,尤其是面对敌对国家时的政策漏洞。 卡斯特罗为什么敢这么干?因为他知道,美国不会不接,冷战时期,美国一直打着“自由灯塔”的旗号,对古巴移民几乎来者不拒,这种政治正确,成了卡斯特罗手中的武器。 他不需要派兵,也不需要打仗,只用一批“人”就把美国搞得焦头烂额,这种操作,就像把一颗颗“社会炸弹”扔到敌人家门口,然后看着他们自己爆成一锅粥。 从这个角度看,马列尔偷渡事件是冷战时期最“巧妙”的一次反击,它没有导弹、没有军舰,却让佛罗里达州陷入数年的社会动荡,卡斯特罗用15万人打了一场“无声的战争”,而美国直到今天都还在承受后果。 今天的迈阿密,已经是国际大都会,高楼林立,金融、旅游、娱乐产业都非常发达,很多人早已忘了它曾是“犯罪之城”,但这段历史并没有消失,而是沉淀在城市的基因里。 马列尔偷渡事件留下的,不只是治安问题,更是族群结构的剧烈变化,大量拉丁裔居民定居后,形成了独特的文化圈层,也带来了语言隔阂、教育资源分配不均等长期挑战。 而从国家层面来看,这件事也让美国在移民政策上变得更谨慎,对“政治避难”的审查更严了,对敌对国家移民的态度也更复杂了,可以说,马列尔事件是美国移民史上的一次“警钟”。 卡斯特罗那个年头的“移民反击”,其实就是把人当作政治工具,他把15万问题人口一股脑塞进美国,既甩包袱又出口压力,还精准打击了对手的社会系统。 这不是战争,却比战争更阴狠,它让我们看清了:在国际博弈中,平民往往是最先被牺牲的那一群。 迈阿密挺过来了,但代价沉重,教训深刻,而卡斯特罗这一手,也成为冷战时期最具“创意”的反击之一。 今天的世界格局依旧复杂,移民问题依旧尖锐,这场1980年的“人海攻势”,留给所有国家一个深刻的问题:当政治成为一场游戏,谁才是真正的输家? 信息来源:马列尔偷渡事件